Páginas

- Página principal

- Quiénes somos

- Campaña de matriculación 2025 #MatricúlateEnLaPública

- Vídeos Marea verde

- Enlaces a otras webs

- Logos

- Venta de camisetas de la Marea Verde

- Textos y Apuntes Marea Verde

- La Escuela que queremos

- Plataformas y Coordinadoras por la Educación Pública en la Comunidad de Madrid

- Adhesiones Carta por la Educación

- Educación:Acuerdos de investidura (elecciones generales 2015 y 2016)

- Legislación en la Comunidad de Madrid

- LEGISLACIÓN. «Ley Wert» (LOMCE)

- LOMLOE

Direcciones correo, twitter y facebook

Si quieres enviar convocatorias, propuestas concretas o noticias, pedir información, contarnos qué has hecho en tu centro..., escríbenos a accionesmareaverde@gmail.com

Síguenos en twitter: @VenaMareaVerde, en facebook: Ven a marea verde. Y en nuestro nuevo canal de telegram: https://telegram.me/mareaverdemadrid

Consulta también el blog ¡Matricúlate en la Pública! Síguenos en @VenalaPublica y en facebook: Matricúlate en la Pública-Ven a la Pública

Enlace INFORMACIÓN DESTACADA

miércoles, 27 de julio de 2022

viernes, 3 de junio de 2022

miércoles, 1 de junio de 2022

DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno: evaluación, promoción y titulación en la ESO, el Bachillerato y la FP, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en ESO y de Bachiller (BOCM 20-5-2022)

lunes, 30 de mayo de 2022

La Justicia suspende parte del decreto con el que Madrid quería torpedear la ley de Educación del Gobierno (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid atiende un recurso de CCOO por invasión de competencias y deja sin efecto de manera cautelar algunas de las medidas del decreto con el que Ayuso pretendía cambiar el sistema de evaluación y promoción en la ESO y Bachillerato— El Consejo de Ministros aprueba el decreto que permite obtener el título de Bachillerato con un suspenso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido cautelarmente parte del Decreto de evaluación y promoción de curso en la ESO y Bachillerato con el que la Comunidad de Madrid pretendía “garantizar la calidad educativa” frente a la Lomloe, que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó la semana pasada. En un auto, los jueces –con el voto particular en contra de dos magistradas– atienden un recurso presentado por CCOO, dejan sin efecto durante tres días parte de los preceptos incluidos en la norma aprobada por el Ejecutivo regional y dan ese mismo plazo a la Consejería que dirige Enrique Ossorio para alegar y tomar una decisión definitiva.

Lo que se dirime aquí es la manera en la que se evalúa al alumnado y promociona de curso o no, tanto en Bachillerato como en la ESO. El Ministerio de Educación planteó en la Lomloe un sistema colegiado en el que los docentes deciden –que suponía un poco dar carta de naturaleza a una práctica bastante extendida en los claustros– sobre cada alumno, pero sin fijar mayorías ni proporciones. Madrid desarrolló la normativa estatal, de mínimos, con su propio sistema, más intervencionista. Eso queda ahora en el aire.

La normativa de la Comunidad de Madrid, diseñada para evitar que se regalen los aprobados como sucede en la ley estatal, según argumenta el Gobierno regional, “impone a los equipos docentes un juego de mayorías cualificadas en la ESO y en Bachillerato que contraviene el criterio de la normativa básica y cercena la autonomía de las juntas de evaluación y de libertad de cátedra”, argumenta el sindicato, y “además, autoriza a los centros a establecer criterios para la promoción y la titulación a modo de norma general sin tener en cuenta la evaluación individual de cada alumno o alumna”. CCOO sostuvo en su recurso que el Decreto invade competencias estatales.

La Comunidad de Madrid sostiene que su decreto se ajusta a la normativa. Los servicios jurídicos del Ejecutivo están “elaborando un informe que se presentará en las próximas horas con el objetivo de que la Justicia pueda revocar esta decisión”, explican fuentes de la Puerta del Sol. “El Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno regional el pasado miércoles no vulnera la normativa nacional y confiamos en que continúe adelante”, añade.

Los magistrados suspenden cautelarmente algunas partes de cinco de los artículos del decreto madrileño, en concreto aquellos que entran en aparente contradicción con la Lomloe en cuanto a las condiciones para pasar de curso y promocionar en las etapas de Secundaria. Argumenta el auto que la evaluación debe estar concluida para el 15 de junio, según la normativa de la Comunidad de Madrid –antes incluso para Bachillerato por las pruebas de acceso a la Universidad– por lo que la Sala “ha estimado procedente acceder a la medida provisionalísima solicitada apreciando que concurren, además de las circunstancias de urgencia que se coligen de lo ya expuesto, otras razones más”, que concreta en que solo son tres días y en que hay una normativa estatal que impide que se genere un vacío normativo –el Real Decreto de promoción del Ministerio de Educación a partir del que se realiza este de la Comunidad de Madrid y el propio regional del año pasado–.

“Frente al mandato del Real Decreto [del Ministerio de Educación], que establece que las decisiones de los equipos docentes sobre la promoción de un curso a otro y sobre la titulación debe adoptarse de forma colegiada, sin más, y a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que recoge que las decisiones de los órganos colegiados se adoptarán por mayoría, simplemente, no mayoría cualificada ni siquiera absoluta, el Decreto en cuestión impone otros criterios”, explica CCOO.

En concreto, desgrana el sindicato, “en el caso de la ESO, impone una mayoría de dos tercios del equipo evaluador, tanto para la promoción como para la titulación. En el del Bachillerato, para decidir la titulación extraordinaria con una materia suspensa, esta mayoría cualificada llega hasta los cuatro quintos, lo que resulta incluso inviable para el caso del Bachillerato nocturno o situaciones en las que el alumno o alumna no curse todas las materias en 2º”, argumenta.

Anulaciones en ESO, Bachillerato y para personas adultas

El auto deja sin efecto cautelarmente ocho puntos de la normativa madrileña que atañen a la ESO y al Bachillerato. De la parte de la Secundaria obligatoria los que más confrontan con la Lomloe están en los artículos 5 y 6. En el 5, apartado ocho, la Comunidad de Madrid había establecido que las decisiones para la promoción y titulación en la ESO deben tomarse “por mayoría cualificada de dos tercios” del equipo docente y y que “las demás decisiones” (...) deberían ser adoptadas “por consenso” o “mayoría absoluta”. Los jueces tumban ambas proporciones.

En el artículo 6, la Consejería de Educación establece que “para facilitar la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos, los equipos docentes podrán tomar en consideración que un alumno repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias. Asimismo, con idéntica finalidad, de forma excepcional, podrán decidir la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. b) Que el equipo docente del alumno considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica”.

Estas medidas parecen contradecir a la Lomloe, que permite la promoción sin límite de suspensos en determinadas situaciones y no establece distinciones entre materias para promocionar o no.

En cuanto al Bachillerato, el artículo 20 del Decreto elimina el inciso que asimila la superación de la etapa con el aprobado en todas las materias (la Lomloe prevé titular en Bachillerato excepcionalmente con un suspenso, como en la Universidad), que dice: “Para facilitar la toma de decisiones sobre la titulación, los equipos docentes podrán considerar que el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, y, por tanto, la obtención del título de Bachiller que lo acredita, se alcanzan exclusivamente con evaluación positiva en todas las materias”.

Medidas similares se toman respecto a la evaluación y promoción del Bachillerato para personas adultas. Así, en el artículo 24 se elimina “la mayoría cualificada de cuatro quintos” y la “absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros que integran el equipo docente del alumno” que Madrid impone para obtener la titulación.

El Ejecutivo regional sostiene que la normativa nacional es incompleta. “El Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación del Gobierno de España es laxo y le falta concreción, ya que, por ejemplo, no incluye el precepto de qué mayoría de docentes debe tomar las decisiones de promoción y titulación. Por eso, desde el Gobierno regional incluimos en nuestro decreto que la decisión de promoción y titulación en Secundaria sea de una mayoría cualificada de dos tercios de sus miembros y previa deliberación, y de 4/5 en el caso de Bachillerato, para que esa decisión sea muy consciente y muy reforzada del equipo de profesores de ese centro”, cierra el Gobierno de Ayuso.

miércoles, 27 de abril de 2022

viernes, 8 de abril de 2022

miércoles, 6 de abril de 2022

Cinco modalidades, más Filosofía y un tratamiento universitario: así queda el nuevo Bachillerato (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica esta noticia

Hasta cinco modalidades distintas, una aproximación más flexible, más de Universidad que de Secundaria, una cierta continuidad también, más Filosofía –aquí sí– y también mucho por concretar aún por parte de las comunidades autónomas. El nuevo Bachillerato, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, es una mezcla de cambios de calado y cosas que siguen igual, según ha explicado el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

El currículum se ocupa del 60% de los contenidos (el 50% para las comunidades con lengua oficial propia), que tendrá que ser completado por las comunidades autónomas, y entrará en vigor el próximo curso en primero y el siguiente (2023-2024) en segundo. La nueva ordenación de los estudios permite a un alumno conseguir el título con una asignatura suspendida en determinadas condiciones, entre otras novedades.

El Ministerio es consciente de que la nueva ley educativa ha generado un gran debate social y Tiana ha explicado que hay un importante “cambio de cultura escolar” que “a veces no es fácil de explicar”. Sin embargo, ha asegurado que “la sensación es que el profesorado se siente más o menos cómodo con esto [que estamos proponiendo] y no le sorprende tanto”. “Un programa escolar no es un temario”, ha explicado en relación a algunas críticas recibidas.

Estos son algunos de los cambios que trae la norma que ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

Hasta cinco modalidades

El nuevo Bachillerato plantea crear cinco itinerarios donde antes había tres: se mantienen Ciencia y Tecnología por un lado y Humanidades y Ciencias Sociales por otro; se desdobla Artes, que pasa a tener una vía de Música y Artes Escénicas y otra de Artes Plásticas, Imagen y Diseño; y se crea un quinto recorrido, llamado General, a medio camino entre unos y otros.

Esta última modalidad, la General, es la mayor novedad. Está pensada, según ha explicado Tiana, para esas personas que o no quieren cerrarse puertas con una especialidad o van a estudiar grados o ciclos formativos de Formación Profesional no ligados a ninguna de las otras vías, como pueden ser los estudios económicos, de Turismo o para ser policía nacional.

El problema con esta amplia oferta, dicen muchos directores, es que atomiza aún más al estudiantado y que organizativamente va a ser más complicado para los centros. Además, actualmente ni siquiera todos los institutos ofrecen las tres vías; nada lleva a pensar que sí lo harán con cinco más allá de las grandes ciudades o los centros que concentran mucho alumnado.

Las asignaturas

Las materias comunes para los alumnos de todas las modalidades de primero serán: Educación Física; Filosofía; Lengua Castellana y Literatura I –en las comunidades con otra lengua, Lengua Cooficial y Literatura I– y Lengua Extranjera I.

En el caso del segundo curso, todo el estudiantado deberá cursar Historia de la Filosofía; Historia de España; Lengua Castellana y Literatura II y, en las comunidades con otra lengua, Lengua Cooficial y Literatura II; y Lengua Extranjera II.

A partir de aquí, cada modalidad incluye otras asignaturas propias (normalmente se tendrá que elegir una entre dos) y después el alumno deberá completar su trayectoria con otras dos materias por curso además de la oferta de optativas que desarrolle cada comunidad autónoma.

Entre las novedades relativas a las asignaturas, destacan dos: en esta etapa se refuerza la Filosofía, que será obligatoria en los dos cursos para todos, y la Historia de segundo dejará de ser universal (ahora abarca desde la Prehistoria, aunque haya comunidades que la hayan recortado) para centrarse en la etapa contemporánea, desde 1812 en adelante.

¿Pero y los listados de saberes a aprenderse?

Uno de los puntos más controvertidos de la nueva ley: los currículos no incluyen, con carácter general, listados de conocimientos que el estudiantado debe aprenderse (aunque el grado de concreción varía entre asignaturas). Este cambio respecto a la Lomce, minuciosa hasta la última coma, ha provocado críticas desde sectores de todo tipo al Ministerio por dejar fuera de los currículos, según estas versiones, cuestiones básicas en el aprendizaje.

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha explicado este lunes que parte de la confusión se debe a que ahora los currículums que elabora el Ministerio de Educación no se encargan de esto. Con la Lomce, ha desgranado el número dos del departamento, el anterior Gobierno estableció un sistema por el que había algunas asignaturas comunes para toda España diseñadas por el Gobierno central y detalladas al máximo, y otra serie de asignaturas que correspondían a las comunidades.

Pero ahora el Ministerio no elabora el currículum, “eso corresponde a las comunidades”. El Gobierno central, explica Tiana, realiza un 50% del currículum, que ahora deben completar los Gobiernos regionales. Los decretos de enseñanzas mínimas que ha ido desarrollado y aprobando Educación –uno por etapa– “no establecen los mínimos que deben saber los estudiantes, sino los mínimos que deben tener en cuenta las comunidades” para desarrollar sus decretos, que son los que, dice Educación, deben incluir los contenidos concretos.

Jerga Lomloe: competencias clave, específicas, saberes básicos

Así, los textos del Ministerio refieren las competencias clave que debe tener el alumnado al término del Bachillerato. Estas competencias son generales y transversales, no se corresponden con las asignaturas. Son la competencia plurilingüe; competencia en ciencia, tecnología e ingeniería; competencia digital; competencia personal, social y de aprender a aprender; competencia ciudadana; competencia emprendedora; y competencia en conciencia y expresión culturales.

El texto explica en qué consiste y qué debe saber en relación a ella cada alumno.

Para alcanzar estas competencias clave aparecen en el texto las competencias específicas, que Tiana ha definido como “la manera de llegar a las competencias claves a partir de cada asignatura”. Aquí es donde empieza a haber concreción, donde se fija un poco qué se debe conseguir y se concretan todavía un poco más estas competencias específicas en los saberes básicos, que son una suma de “conocimientos, destrezas (estrategias, resolución de problemas) y aptitudes (búsqueda de información, objetividad en el tratamiento de datos)”.

Pero, como ha recordado Tiana, una vez aprobados los currículums de Educación, más generales, las comunidades tendrán que entrar al detalle. Ha insistido en que “no desaparecen saberes”, y preguntado por las críticas de algunos grupos de profesores de que se caen contenidos, ha explicado que hay cuestiones que han cambiado y tienen un tratamiento más transversal (ha citado el ejemplo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, que están diluidas en varias asignaturas como antes la sostenibilidad ambiental estaba en Ciencias pero ahora aparece dispersa).

Se podrá obtener el título con un suspenso

La organización de los estudios tendrá un carácter más parecido al universitario, según ha explicado el secretario de Estado, que ha comentado que hasta ahora el Bachillerato ha tenido un tratamiento más parecido al de la Secundaria obligatoria.

En esta línea se enmarca la posibilidad de obtener el título en el caso de tener una asignatura suspendida, pero con ciertas condiciones, que se generalizan en que el alumno no podrá dejarse una materia y esperar que se le apruebe: deberá tener más de un 5 de nota media en el resto de asignaturas, tendrá que haberlo intentado asistiendo a clase y haciendo los trabajos, etc. Como cuando en un grado universitario se pide una compensación, ha explicado Tiana.

Otras cuestiones, como pasar de primero a segundo con dos suspensas o repetir solo las asignaturas no aprobadas en caso de necesitar otro año en segundo, se quedan como están actualmente, igual que la evaluación: continua y diferenciada por materias. Cada profesor decidirá.

La otra novedad en cuanto a la organización de los estudios es que determinados colectivos que no puedan dedicarse a jornada completa al Bachillerato, como por ejemplo deportistas de élite, podrán realizarlo en tres cursos.

¿Y ahora qué?

La labor de desarrollo de la Lomloe no concluye con la aprobación de los currículums. El Ministerio de Educación ya trabaja en varios decretos más, según han informando fuentes del departamento. Entre los próximos que pasarán por el Consejo de Ministros están el de especialidades, que ordena qué profesores pueden impartir qué materias; el de creación y aprobación de centros, que debe regular las características mínimas de los institutos para ofrecer las modalidades del Bachillerato, entre otras cuestiones; o el de la prueba de acceso a la universidad, que será de los primeros en estar listo para que los estudiantes que empezarán primero en septiembre conozcan los cambios que se van a producir, según ha explicado Tiana.

jueves, 31 de marzo de 2022

El bachillerato de artes plásticas del IES Santamarca seguirá en pie (Firma en Change.org)

Difundimos esta petición:

Somos estudiantes del IES Santamarca y necesitamos que se nos escuche. Hace escasas horas se nos ha informado de que para el curso 2022/2023 se va a eliminar la rama de bachillerato de artes plásticas en los institutos de Madrid que contienen las dos ramas de artes plásticas y escénicas menos en el IES Isabel La Católica y el IES López de Vega. Necesitamos que nos ayudéis y que podáis movilizar esta situación por cualquier medio informativo posible.Firma en CHANGE.ORG

- Ayuso y su gobierno empiezan a cerrar aulas en centros públicos antes del proceso de escolarización:

- Enlace a las Jornadas de puertas abiertas en centros educativos públicos.

domingo, 12 de diciembre de 2021

Manifiesto del IES Los Molinos de Getafe

@CervantesGetafe ha tuiteado el 3-12-2021:

Lo que necesita el barrio es un IES, todo lo que no sea construirlo es un parche e improvisar porque no hay previsión. Nuestro centro lleva en obras 6 años y @eossoriocrespo sacando pecho diciendo que acaba su construcción. Manifiesto de @IESMolinosGtafe

👇👇

https://twitter.com/cervantesgetafe/status/1466809767930834954?s=21

viernes, 16 de julio de 2021

Los otros estudiantes sobresalientes o cuando el mérito no solo está en la nota (Pau Rodríguez para ELDIARIO.ES)

Reproducimos este artículo de ELDIARIO.ES

¿Qué debería cotizar mejor en el mercado de los reconocimientos públicos? ¿Un alumno que saca un 10 en Bachillerato como lo viene haciendo desde que tiene conciencia académica o uno que obtiene un notable tras repetir curso, abandonar y luego reengancharse? ¿Tiene el mismo mérito sacar buena nota con o sin el apoyo de la familia? ¿O sin hablar bien el idioma? ¿Es mejor estudiante quien brilla en las calificaciones o quien logra ser referente para los que vienen detrás?

Una vez más, es el viejo –y sobre todo falso– dilema entre la excelencia y la equidad. Ambos perfiles son valiosos para un sistema educativo que sienta cada año a más de 200.000 alumnos frente a los exámenes de acceso a la universidad en toda España, pero que tiene en el abandono prematuro, la segregación o el acoso escolar sus principales asignaturas pendientes.

ElDiario.es ha charlado durante el mes de junio, antes y después de los exámenes, con seis jóvenes que son un ejemplo de estos méritos alternativos. Completaron el Bachillerato tras unos itinerarios formativos con más obstáculos que el resto. Han sido el orgullo de sus tutores. La mayoría son los primeros de su familia que se sentarán en un aula universitaria. Y coinciden también en otro denominador común: muchos han sufrido episodios recientes de ansiedad, algo cada vez más extendido en una generación que ya veía con inquietud su futuro incluso antes de que llegase la COVID-19.

Con los apuntes bajo el mostrador

En septiembre de 2019, cuando Andrea Lozano decidió probar suerte en Bachillerato tras haber abandonado los estudios años antes, el despertador empezó a sonar en su casa de Granollers a las 5.30 horas. A las 6.50 cogía el tren para llegar a tiempo el Instituto Pablo Ruiz Picasso, de Barcelona, donde cursaba la rama de Artístico. Hacía solo cinco horas de clase, no seis como el resto, porque tenía que volver a coger el ferrocarril para llegar a tiempo para su turno en la fábrica Bimbo, a las 15.00. Allí trabajaba hasta las 23.00. "Al menos me quedaba al lado de casa", explica. Al tener su puesto de empleo en el mostrador, aprovechaba cuando no había clientes para estudiar para los exámenes.

Andrea ha concluido el Bachillerato con un 6,44 y ha obtenido un 6,9 en la EBAU –solo se presentó a una de las asignaturas específicas–, lo que le valdrá para entrar en Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona (UB). "Me esperaba peor nota, pero estoy contenta. Estoy satisfecha porque lo he hecho a pesar de que todos me dijeron que no podría", se desahogaba esta joven de 21 años, en referencia sobre todo a su antiguo instituto, sentada sobre uno de los pupitres de su aula del Pablo Ruiz Picasso. Aquí, añade, le pusieron "muchas más facilidades" para compaginar estudios y trabajo y sacarse el título.

A un verano de por medio de iniciar el curso universitario, Andrea explica que nunca fue una buena estudiante. No al menos según los cánones tradicionales. "Lo de memorizar y luego expulsarlo todo siempre me costó mucho", reconoce.

En tercero de la ESO, le hicieron repetir curso, una medida muy habitual en España –el 28% repite en algún momento, una tasa muy por encima de la media europea–. A ella, aquello la hundió. "Soy muy tímida y perder mi grupo de gente me generó mucha ansiedad. Desde entonces he sufrido agorafobia y ataques de pánico", lamenta. A partir de ese año, lo único que deseó fue acabar, marcharse del instituto. "Así que cuando me saqué la ESO con un cinco pelado, me fui", relata esta estudiante.

En los años sucesivos, Andrea trabajó en fábricas, de comercial, en tiendas… Y pasó sin demasiado interés por un grado de Formación Profesional (FP) de Peluquería. Tampoco ayudó que en casa –madre limpiadora de hospital jubilada, padre transportista– no sobrase el dinero. Había que trabajar sí o sí. Hasta que un día su novia, con una vida académica mucho más programada, la convenció para retomar los estudios. Optó por el Bachillerato Artístico porque siempre le apasionó dibujar, explica. Le permite plasmar en sus obras sus miedos.

En su primer trimestre de Bachillerato, que compaginó con el trabajo, suspendió media docena de asignaturas. Pero poco a poco logró mejorar. Ahora, echando la vista atrás, concluye: "Lo que te puedan decir los profesores, que son quienes te evalúan y a quien deberías admirar, genera muchas expectativas. Como te lo diría: para mí la repetición fue demasiado".

Problemas en casa de un futuro médico

Nicolás Moya, alumno del Instituto María Guerrero de Collado Villalba, en Madrid, tampoco pensó que pudiese sacarse el Bachillerato como ha hecho –y con un 8,6–, pero es que hubo un tiempo en que ni siquiera se veía con el título de la ESO. Nacido en Chile y crecido en una familia con muchos problemas, durante su etapa en Secundaria faltaba a clase varios días a la semana. "Llegué a acumular 150 ausencias en un año. Cuando iba a los exámenes aprobaba, pero suspendía por las faltas", explica. En Segundo de ESO repitió curso y ya entonces le recomendaron que optase por hacer una FP Básica.

"Pensé en mi futuro y me dije que era lo mejor, que no tenía opción", rememora este joven de 19 años. Pese a la indiferencia con la que entró en este itinerario, Nicolás tiene un buen recuerdo de la FP y de sus profesores. No quiere desmerecer un tipo de formación que precisamente necesita todavía un impulso en España. "Me fue bien. Y no es que no me gustara, pero empecé a darme cuenta de que lo que a mí me interesaba era la Física, y que por lo tanto tenía que intentar el Bachillerato”, explica. Antes de dar el salto le pidió libros y apuntes de Matemáticas y otras materias clave a una amiga suya y empezó a estudiar por su cuenta.

Así comenzó ya con buenas notas en Física y Química, pero con unos suspensos en Lengua en Primero que ha ido corrigiendo hasta alcanzar al final de la etapa el notable. "El salto ha sido bastante grande”, celebra.

Por el camino, decidió que lo que quería hacer era Medicina. Pero el destino le reservó todavía un último sobresalto antes de la EBAU. Debido a la desatención que sufrió durante años en casa, nunca tramitaron sus papeles de residencia, y se encontró en mayo con que no aceptaban su solicitud para hacer las pruebas. "Me desmotivé muchísimo, dejé de estudiar", recuerda. Pero con la ayuda de su tutora escribió una carta a la Administración y al final le dejaron presentarse a la espera de resolver su situación administrativa.

Ha sacado todo un 11,94. No le da para entrar en Medicina, por eso explica que buscará una FP vinculada a este ámbito y quizás lo vuelva a intentar más adelante.

Un referente para las más pequeñas

La vida escolar de Saray Díaz Jiménez y Maroua Hamaden, de 17 y 18 años respectivamente, tiene muchos puntos en común. No solo porque han cursado el Bachillerato en el instituto público Gran Vía de Alicante, sino porque pese a ser académicamente excelentes también sintieron en algún momento de su trayectoria que no iban a poder. Que no estarían a la altura. Pero acabadas las clases, a punto de dar el salto a la universidad, ahora también comparten haber charlado hace unas semanas con el conseller de Educación de la Comunidad Valenciana, Vicent Marzà, por haberse convertido en lo más parecido a un referente para los demás alumnos de su centro. Sobre todo las chicas que empiezan la ESO y que son gitanas, como Saray, o árabes, como Maroua.

"En el instituto hay chicas que van diciendo que quieren estudiar como yo o como Saray. La verdad es que es satisfactorio, pero resulta un poco extraño", reconoce Maroua, a la que se le intuye una sonrisa al otro lado del teléfono. Del global de Bachillerato ha obtenido un 9 y de la EBAU, un 10,62, con lo que si todo va bien –dice– podrá cursar el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE) en la Universidad de Alicante.

Maoura llegó a los 13 años a España desde Argelia con su hermana, para juntarse con su padre y su madre, que habían emigrado antes para buscar trabajo. En su país cursaba Segundo, pero la bajaron a Primero de la ESO y estuvo inicialmente en el programa de acogida. "Yo era una buena estudiante, pero tenía mucho miedo de no estar a la altura. Saqué algunas malas notas, pero cuando vi que empezaba a rendir bien en Matemáticas, donde no se necesita tanto el idioma, me di cuenta de que era eso", explica.

A Saray, por su parte, perteneciente a ese 2% de jóvenes gitanos que va a la universidad, el bache le llegó más tarde. Fue por culpa de la pandemia. Se murieron dos familiares suyos y especialmente la muerte de una tía de su padre la afectó mucho. A mediados de marzo tuvo que ingresar en el hospital porque se le habían adormecido las piernas. "No me las sentía. Mis padres se asustaron mucho, pero ya en el hospital me dijeron que había sido una crisis de ansiedad", explica. "Supongo que lo tenía acumulado", añade.

Perdió una semana de clases y, explica, se llegó a plantear si debía acabar el curso. Pero tuvo la suerte de tener a una familia detrás que la apoyó, algo que no siempre pasa en un colectivo como el gitano, inmerso a menudo en contextos de pobreza que lo dificultan. En el caso de Saray, no es la primera de la familia que cursará estudios superiores. "En mi entorno nunca he visto a familias que les digan a sus hijos que no estudien, de estos casos ya quedan pocos, pero sí que es cierto que ves a muchos compañeros caer porque les falta el respaldo en casa", expone. Con un 11.06 de la EBAU, Saray cursará el grado Educación Infantil.

La mediadora del Instituto Vallvera

A Dounia Bounouh, de 18 años, también se la puede considerar un modelo a seguir. De hecho, lo ha sido literalmente con su participación en el Fòrum d’Estudiants de Salt (Girona), un foro de estudiantes que precisamente se dedica a dar charlas a alumnos sobre las posibilidades en la educación superior de los hijos e hijas de este municipio, uno de los más pobres y con más inmigración de la provincia.

Como estudiante, ella se define a si misma como una "hormiguita". La nota que le ha quedado tras la Selectividad es un 8. "Siempre he ido avanzando poco a poco hasta llegar a arriba del todo. No he destacado por mis notas, pero tampoco he sido mala estudiante", resume. No obstante, sus profesores destacan de ella un elemento que difícilmente puede aparecer en un expediente académico: ha sido una de las alumnas que durante más tiempo –cuatro años– ha integrado la unidad de mediación del instituto, clave para evitar conflictos en un centro con más de 1.000 alumnos.

"El gran objetivo de la mediación siempre era evitar esa frase del 'nos vemos fuera a las 15.00'", explica Dounia. El enunciado que anticipa las peleas callejeras desde hace décadas. En más de una ocasión tuvo que reconducir peleas físicas hacia espacios de diálogo. "Es complicado, por decirlo de alguna forma, pero lo principal era que no se repitiese el problema", describe. Esta joven tiene muy claro que sin un clima amable, que ahogue las hostilidades, de nada sirve a menudo tener grandes docentes o proyectos pedagógicos. "Un instituto puede llegar a ser un sitio insoportable; si pierdes el punto de partida, que es la convivencia, es imposible hablar, imposible aprender", argumenta.

El bloqueo frente a los exámenes

A Rubén Cortés, de 18 años, nunca le han ido mal los estudios. Más bien al contrario. De pequeño en Primaria, le diagnosticaron Trastorno del Espectro Autista (TEA), un síndrome que le dificulta la socialización con los compañeros, pero que no le ha impedido sacar excelentes a menudo. "Sobre todo en algunas materias, como por ejemplo Matemáticas, creo que incluso me ha beneficiado, porque tengo más capacidad analítica", contempla este estudiante.

Pero uno de los grandes inconvenientes que tiene es que se bloquea en los exámenes. Y en un sistema educativo en el que todavía hay que enfrentarse a decenas de ellos cada año, sobre todo a medida que uno se hace mayor, esto puede ser un problema importante. "Me colapso, no se por qué. Me cuesta concentrarme hasta el punto de que tengo que dejar de hacerlo", explica. Más de una vez ha tenido que aplazarlos de un día para otro debido a este motivo.

Días antes de la EBAU, sus profesores del Institut Can Mas, en Ripollet (Barcelona), comentaban: "Si logra no colapsarse, será un éxito". Y así lo vivió él. A los alumnos con TEA, de hecho, se les permiten 30 minutos más para finalizar. Y Rubén explicaba tras los exámenes que había estado "mucho más relajado que en los exámenes de Bachillerato". Pero la nota le ha dejado no ya descolocado, sino convencido de que ha habido un error. El día que salieron las calificaciones atendió a este diario por teléfono y explicó que estaba en el instituto convencido para pedir revisión. Le dieron un suspenso en todas las materias, con una nota máxima de 4,5, incluso en aquellas que son su talismán. "Alguien tiene que haberse equivocado", insistía, consciente de que una prueba puede ir peor de lo que uno se imagina, pero no tanto ni en todas las asignaturas. Ahora confía en que se resuelva.

jueves, 1 de abril de 2021

lunes, 15 de febrero de 2021

Disfraces. A más democracia, más dependen las palabras de su contenido real (Manuel Menor)

Reproducimos este artículo de Manuel Menor

Estará incompleta siempre,

pero más en la medida en que haya contradicciones entre la música y la letra

del Pacto que le dio existencia.

Las elecciones catalanas del 14F han vuelto a mostrar la

fragilidad de las palabras frente a la realidad cambiante. Indiferentes a que

solo haya votado un 55% del censo electoral, todos

dicen haber ganado y, mientras la ultraderecha entra en el Parlament con 11 escaños, el resto de

concurrentes siguen en disputa por quién tenga más razón. Maquiavelo decía, en

1513, que “Muchos

se han imaginado como existentes de veras a repúblicas y principados que nunca

han sido vistos ni conocidos; porque hay tanta diferencia entre cómo se vive y

cómo se debería vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que debería

hacerse marcha a su ruina en vez de beneficiarse, pues un hombre que en todas

partes quiera hacer profesión de bueno es inevitable que se pierda entre tantos

que no lo son” (cap. 15)

Los bizantinismos

esencialistas solo suelen tener mala prensa entre cuantos para vivir apenas

pueden salirse del hiperrealismo de las limitaciones cotidianas; cuantos ante

todo tienen que ocuparse de encontrar lo imprescindible para subsistir, no

suelen tener tiempo para darle vueltas a cuanto no sea perentorio. Llama la

atención, sin embargo, que pese a que los necesitados de asistencia crecen exponencialmente desde hace un año, lo

que más atractivo suscita en las audiencias proclives al voto tiene el aire de abstracción

evanescente. Los debates recientes en que nos han ocupado tienen en gran medida

ese calibre, unido a la costumbre de coger el rábano por las hojas. Da igual

que se hable de si este PP tiene que ver con lo que era hace nada, que se

traiga a colación que la

princesa Leonor vaya al extranjero para hacer su Bachillerato hiperprivado, que en el País Vasco un juez venga a

negar prácticamente la existencia de la Covid-19 –porque la libertad de

movimiento es primero-, que en EEUU reconozcan que Trump tuvo culpa en el

asalto al Congreso pero no quieren juzgarle…, o si los españoles hemos hecho ya

el recorrido democrático que debiéramos.

Todo nos enzarza y enreda; casi da igual cualquier cosa con tal de

presentarla bien, repetirla mucho y hacer que los oyentes se queden con una

música torcida hacia lo secundario y colateral. En un continuado prime time amarillo, a base de

insistencia en lo mismo pronto pasamos a ver como natural lo que nos dicen y

damos por válido lo que sea; no tenemos tiempo para pensar, ni medios para

informarnos adecuadamente y, al final, nos dejamos ir con lo que nos digan. Al

ritmo que vamos, atosigados por la cantidad de opiniones que nos llegan por las

infinitas terminales sociales a que estamos

conectados -y aburridos adicionalmente de la inmovilidad que impone esta

pandemia-, nos es indiferente que todo siga igual aunque parezca que han cambiado

mucho las cosas. Lo vio el Gatopardo

cuando aquella Italia del Antiguo Régimen estaba siendo removida por el recién

estrenado nacionalismo burgués delos años sesenta del XIX.

Witgenstein ya entró en esto en 1921 cuando, al final de la IGM

(Primera Guerra Mundial), publicó el Tractatus; sus límites de la ética, sus criterios del

vacío de significado y de la lógica empezaban porque no se puede afirmar algo

sin aprehenderlo bien, porque el lenguaje “disfraza

el pensamiento” y hace “insensatas” muchas proposiciones; sobre lo que no se puede hablar sería mejor

“guardar silencio” -decía-, pero las prédicas que circulan en nuestro entorno,

indiferentes a lo que importa para bien de nuestras vidas, no pasan de

tautologías y contrasentidos: los problemas profundos no son su problema.

Observar qué destacan cuando dicen que nos

informan a diario y qué palabras no aparecen nunca lleva a ver que los

silencios hablan, y no es que indiquen ignorancia, sino que tratan de acentuar

la nuestra. La Educación suele ser un buen campo de observación, pero también la

Sanidad, la Economía, las relaciones de poder…., las Autonomías, el

tratamiento que estamos dando a un problema tan grave como la Covid-19. La distancia

entre lo que nos cuentan y lo que realmente sucede indica el grado de

ignorancia que desean conservemos y, de paso, la quietud y aceptación que

quieren mostremos, listos para la siguiente convocatoria electoral.

Mantener alerta la atención a los bizantinismos

solemnes con que nos distraen es un buen indicador para aclararnos con lo que

no sucede y debiera suceder. Maquiavelo, gran maestro en estas lides mucho

antes de que Goebbels apareciera para manipular a conciencia, ya nos dejó

advertidos: “Así

pasa en las cosas del Estado: los males que nacen con él, cuando se los

descubre a tiempo, lo que sólo es dado al hombre sagaz, se los cura pronto;

pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja crecer

hasta el punto de que todo el mundo los ve” (cap. 3).

Manuel Menor Currás

Madrid

15.02.2021

domingo, 24 de enero de 2021

Orden PCM/2/2021, de 11 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2020-2021 (BOE 13-1-2021)

Puedes consultar la orden aquí

viernes, 18 de septiembre de 2020

Cuarenta y dos años después, los jóvenes españoles sabrán "de dónde venimos" (Isaac Rosa para ELDIARIO.ES)

Dice la vicepresidenta Calvo que la nueva ley de memoria democrática actualizará los contenidos de la ESO y el bachillerato, así como la formación del profesorado, para que "nuestros jóvenes sepan de dónde venimos".

No les veo muy asombrados con la noticia. A ver así: en el año 2020, 42 años después de aprobada la Constitución, la nueva ley de memoria democrática actualizará contenidos educativos para que "nuestros jóvenes sepan de dónde venimos". Nunca es tarde, ya sé, pero ahí queda el dato: llevamos 42 años sin que el Estado asegure que los jóvenes "sepan de dónde venimos", conozcan el pasado reciente, reconozcan a las víctimas de la represión y cuánto ha costado vivir en democracia.

Cuarenta y dos años dan para unas cuantas generaciones de jóvenes. Yo mismo fui uno de ellos: pasé por el bachillerato de finales de los 80 y principios de los 90 sin oír hablar ni una sola vez de la Guerra Civil, ni del Franquismo, ni de la Transición más allá de la versión edulcorada que te contaban cuando llegaba el Día de la Constitución. Como yo, millones de estudiantes. Por supuesto, muchos acabamos sabiendo "de dónde venimos", pero fue por otras vías, no gracias al sistema educativo.

Durante años creí que esa carencia era exclusiva de mi generación, la de los nacidos en la Transición, y confiaba en que las posteriores ya llegasen a la escuela en una democracia consolidada. Y resultó que no: seguían pasando los años, las promociones de estudiantes, pero el conocimiento del pasado reciente y la memoria de la lucha por la democracia continuaban siendo la eterna asignatura pendiente: la guerra y la dictadura estaban en el currículum, eran un capítulo del manual de Historia de España; pero se acababa el curso y nunca daba tiempo a llegar a ese tema, o se pasaba deprisa por el mismo memorizando un par de fechas y nombres sin más. Por no hablar de las versiones que daban algunos libros de texto, según decidiese el editor, o según soplase el viento en la autoridad educativa autonómica de turno. Salvo que tuvieran la suerte de cruzarse con un profesor con ganas de profundizar, miles de jóvenes seguían saliendo del instituto sin saber "de dónde venimos".

La ignorancia daba para echarse unas risas: recuerdo que en cada aniversario del comienzo o el final de la guerra, o de la muerte del dictador, no faltaba una encuesta de periódico o un reportero televisivo en la calle preguntando a los jóvenes quién era Franco, para que nos echásemos unas risas con las respuestas locas de los chavales: "un rey que hubo en España hace mucho tiempo", "un presidente de la república", "uno que era comunista o algo así". Qué risa.

Durante años he visitado institutos, en encuentros con jóvenes lectores. Y en varias ocasiones los he sometido a un acertijo tramposo: les he pedido que me digan el nombre de un país donde haya habido una dictadura con persecución política, asesinatos, desaparecidos, torturados, encarcelados, exiliados, presos políticos, censura… Las primeras respuestas solían ser Argentina, Chile o la Alemania Nazi. En pocos casos les venía a la mente España en primer lugar. Y no solo jóvenes: me ha pasado también con adultos a los que hice el mismo juego.

Uno pensaría que a estas alturas, después de 42 años de Constitución, los jóvenes españoles ya no ignoran nuestro pasado reciente. Pero las palabras de la vicepresidenta presentando la nueva ley reconocen ese fracaso de nuestra democracia: todavía hoy ese conocimiento y esos valores dependen de la Comunidad Autónoma en la que vivas o del gobierno de turno, o de la buena voluntad de los profesores –y los hay con muy buena voluntad, me consta-, o de que su centro participe en alguna actividad de las que desarrollan las asociaciones de víctimas, en ocasiones con gran escándalo y oposición de algunas familias.

Nunca es tarde, y ojalá la nueva ley tape ese agujero de cuatro décadas. Pero que sucesivas generaciones de españoles hayan pasado por las aulas sin recibir esa formación más que superficialmente, sin "saber de dónde venimos", desconociendo el sufrimiento de tantas mujeres y hombres que lucharon por la democracia, ignorando lo que ha supuesto el fascismo en nuestro país, y quedando por tanto a merced de lo que aprendan en casa, en su círculo social, en ciertos autores o directamente por bulos en redes sociales, dice mucho de nuestro país, y seguramente permite entender algunas disfunciones de nuestra democracia y de nuestra vida política.

sábado, 1 de agosto de 2020

Franco en las aulas: “Los alumnos saben más del nazismo que del franquismo” (Sara Montero para CUARTOPODER.ES)

De manera superficial, rápida y plagada de temas tabú. Así se estudia en España la dictadura franquista. Y eso, cuando se estudia. El Gobierno se plantea introducir la represión franquista en las aulas, una reivindicación que llevan años haciendo los memorialistas. A pesar de ser la historia más cercana en tiempo y lugar al alumnado, conocen poco sobre ella. "Los chicos saben más del nazismo que del franquismo", asegura Enrique Díez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León.

Comprender el presente

Hernández coincide en este diagnóstico. "La censura aparece en segundo plano. Se estudia más la censura moral, cinematográfica o el secuestro de una publicación que la cárcel, la persecución o las manifestaciones públicas. Parece que el franquismo hubiera evolucionado de una violenta represión a una dictadura benevolente". De hecho, el profesor de la UAM cree que la historia del franquismo se estudia en dos fases cuyo puente es el desarrolismo económico. Por un lado, los alumnos estudian a Franco reuniéndose con Hitler en Hendaya (1940) y por otro encontrándose con Eisenhower (1959), como si la dictadura se hubiera ido dulcificando.

Vivir la historia

miércoles, 22 de julio de 2020

¿Desaparece el Latín del sistema educativo español? (Manuel Menor)

Publicamos este artículo del compañero Manuel Menor

jueves, 25 de junio de 2020

La Comunidad de Madrid duplica los fondos públicos para becar a alumnos de Bachillerato en centros privados (Daniel Sánchez Caballero / Fátima Caballero para ELDIARIO.ES)

Cuando salió en prensa el pasado febrero, el Ejecutivo regional lo achacó a un error que sería subsanado. Pero la Comunidad de Madrid no solo no ha modificado el programa por el que financia con fondos públicos plazas de Bachillerato en centros privados, sino que lo extiende y duplica para el curso que viene, según publicó el Boletín Oficial de la Comunidad la semana pasada.

Así, la Consejería de Educación destinará nueve millones de euros el próximo curso al programa por el que concede una ayuda directa de 3.000 euros a estudiantes que quieran cursar el Bachillerato en centros privados. La cifra es el doble que el curso anterior porque a partir de septiembre se aplicará a los alumnos que ya han sido beneficiarios este año para el 2º curso y además se extiende a la promoción que entra en Bachillerato en el próximo curso.

La medida se vendió como un plan para sufragar la enseñanza Secundaria postobligatoria a alumnos que quisieran seguir estudiando en sus centros concertados dado que esta etapa, al no ser obligatoria, no tiene ayudas públicas. Sin embargo, acabó financiando también a estudiantes de escuelas privadas pese a que la Comunidad aseguró que el dinero sería para centros con concierto, según adelantó El País.

El Ejecutivo regional pagó al menos 200.000 euros a estos colegios privados, según esa información, pese a que algunos de ellos ni siquiera tienen concierto en Secundaria, por lo que difícilmente podían encajar en el espíritu de la iniciativa, pensada, según la Comunidad, para que los alumnos no tuvieran que cambiar de centro al pasar a Bachillerato. Solo el Liceo Villa Fontana, en Móstoles y privado desde infantil, recibió 57.000 euros hasta febrero, según el desglose de la ejecución del programa.

La Comunidad calcula –lo explicita el texto del BOCM– que "un mínimo de 1.000 alumnos matriculados en 1º de Bachillerato en centros privados [para el curso que viene] obtendrá la beca en la convocatoria" y "un mínimo de 1.400 alumnos recibirán la beca de 2º curso de Bachillerato" [los que la han disfrutado este año].

"Es una de las medidas más injustas"

Oposición y sindicatos critican la medida con dureza bajo parecidos argumentos. Desde el PSOE consideran que se trata de una beca "injusta" porque solo va dirigida a los alumnos de centros privados y concertados y deja fuera a los estudiantes de la pública que quisieran cursar bachillerato en centros privados. "Es una de las medidas más injustas que ha aprobado la Comunidad de Madrid porque solo dan opción a solicitar la beca a los que provienen de centros privados y concertados, como poco tendrían que abrir las becas a cualquier alumno", sostiene la diputada Marta Bernardo, a la vez que recuerda el "recorte de 25 millones de euros" a las becas de la educación pública.

María Pastor, portavoz de Educación de Más Madrid, lamenta que el gobierno de Ayuso "apruebe en pleno Estado de Alarma aumentar la financiación con dinero público a los centros concertados y privados para estudiar bachillerato, una etapa no obligatoria, mientras se niegan a aumentar la inversión para reducir ratios, ampliar espacios o aumentar la plantilla en centros públicos para garantizar la vuelta a clase en condiciones de seguridad".

Para Jacinto Morano, portavoz de educación en Unidas Podemos, el Gobierno regional "está financiando a becas para la educación privada con el dinero que no han destinado a la pública durante la crisis". Afirma Morano que esta es la "única partida" de educación que se incrementa desde que empezó la crisis sanitaria por el coronavirus después de que se haya recortado en la infantil y en la primaria: "Ese es el modelo del PP de Madrid, incentivar la educación privada".

En una línea parecida se manifiesta Isabel Galvín, secretaria general del sector de Educación de CCOO Madrid. "Siguen con su agenda independientemente de pandemia, que consiste en recortar en la educación pública para derivar fondos a la educación privada. En definitiva privatizar, una vieja receta que ha hecho de Madrid una campeona europea de la desigualdad y los desequilibrios", afirma. Y añade que la Consejería ha suprimido 106 unidades públicas en Bachillerato que ofertaban 3.710 plazas, según un informe de su sindicato. CCOO Madrid tiene recurrida esta partida de ayudas desde el año pasado.

Un portavoz de la Consejería explica a este diario que la Comunidad dejará de dar el cheque a alumnos que pasen de un centro privado con concierto a uno sin concierto, pero para los nuevos becados. Tampoco a quien pase de 4º de la ESO a 1º de Bachillerato en un centro que nunca tuvo concierto. Los que disfrutaron de la ayuda el presente curso sí seguirán teniéndola, sin embargo, porque "no se puede cambiar a mitad de etapa, los que están becados deben continuar. Si entraron [en el programa de becas] y en el segundo año no la tienen se tendría que ir a mitad de etapa a otro centro justo el año de la Evau [la selectividad]. Nosotros valoramos el bien superior del alumno".

"El objetivo ayudar a los alumnos que lo deseen a que puedan seguir los estudios en el mismo centro que llevan desde pequeños con los mismos compañeros", explica el portavoz. "Así evitamos el abandono de los estudios que puede ocurrir si a un alumno le obligamos a ir por ejemplo a un centro público porque sus padres ya no puedan pagar un concertado. Debe mantenerse la libertad de elección de centro".

"Consolidar la libre elección"

En febrero, cuando se conoció que el programa estaba financiando centros privados sin concierto, la Consejería que dirige Enrique Ossorio había explicó que "la idea es restringir el programa solo a concertados, excluyendo a privados puros". Pero tendrá que esperar un curso más, según aclara la publicación en el BOCM del Plan Estratégico de Subvenciones para el curso 2020-2021, en materia de becas, y confirman fuentes de la Consejería.

La Comunidad pretende "garantizar, por un lado, la continuidad de la beca recibida en 1º de Bachillerato y, por otro, que los nuevos alumnos puedan estudiar 1º de Bachillerato en el mismo centro privado-concertado de la Comunidad de Madrid en el que están realizando 4º de la ESO", se lee como único punto del texto.

Por si esto fuera ambiguo, el anexo especifica entre sus objetivos "garantizar la continuidad de la beca (...) percibida en el curso 2019-20", "garantizar el acceso a los estudios de Bachillerato en centros privados de su propia elección a las familias con menos recursos económicos" y "consolidar la libre elección de centro educativo de las familias de los alumnos beneficiarios de las becas de Bachillerato".

Para solicitar este cheque escolar, el alumno debe estar matriculado o tener reserva de plaza para el curso que viene en 1º de Bachillerato (o pasar a 2º los beneficiarios de este año) en un centro privado. Los solicitantes no deben haber repetido 1º y la familia no puede superar una renta per cápita de 10.000 euros anuales. Esto es, para una familia de cuatro miembros el tope son 40.000 euros de renta anual.

miércoles, 25 de marzo de 2020

La Selectividad será, en principio, entre el 22 de junio y el 10 de julio (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES 25-3-2020)

"Tanto el Ministerio de Educación y FP como el de Universidades y las Comunidades Autónomas son conscientes de la dificultad que está suponiendo para el profesorado que imparte clase en 2º de Bachillerato y, en especial, para los estudiantes de este curso, la suspensión de clases presenciales a causa de la epidemia por infección de coronavirus", explica la nota que ha remitido el Ministerio.

Además, Gobierno y comunidades han acordado que "para asegurar que el acceso a la Universidad se produce en términos de equidad y justicia, se ha acordado además modificar el modelo y el contenido de las pruebas con el objetivo de que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajando en clase algún bloque de contenido de alguna de las materias".

El Ministerio de Universidades ha enviado una completa nota en la que explica cómo será el examen. Con carácter general, las autoridades educativas explican que el objetivo principal es que "ningún alumno pierda el curso" y que no se vean perjudicados con el cierre. La idea respecto al nuevo examen es que no se aleje de los modelos que las universidades han puesto a disposición de alumnado y profesorado para el actual curso.

¿Cómo va a ser el examen?

El examen va a durar lo mismo que estaba previsto. En general, se hará al alumnado "una propuesta de examen con varios enunciados (preguntas, cuestiones, problemas, etc.)", explica el Ministerio de Universidades, en los que "se procurará utilizar al menos un elemento curricular de cada uno de los bloques de contenido".

La idea es dar varias opciones a los estudiantes para que sean estos quienes elijan cuáles responden hasta aspirar a una nota máxima de 10, "aunque en las clases presenciales no se haya desarrollado una parte del currículo de la materia. Ninguna pregunta o cuestión puede ser obligatoria". O sea, se podrá preguntar sobre todo el curso, pero el alumno podrá elegir no responder cuestiones de contenidos que no se hayan dado en clase.

El Ministerio da libertad para que el examen contenga una única "agrupación de preguntas" sobre las que el alumno pueda elegir cuáles responde (el número de preguntas que se planteen y el número a responder serán establecidos por los tribunales correspondientes) o haya varios bloques.

En este segundo caso, el funcionamiento es el mismo: el alumno podrá elegir qué preguntas responde entre las ofertadas (siempre cumpliendo los criterios de los tribunales en cuanto los números de respuestas). Universidades aclara: se ofrecerán suficientes preguntas para garantizar que se pueda obtener la máxima puntuación en cada bloque a pesar de que cualquier bloque de la materia no se haya desarrollado en clase de manera presencial.

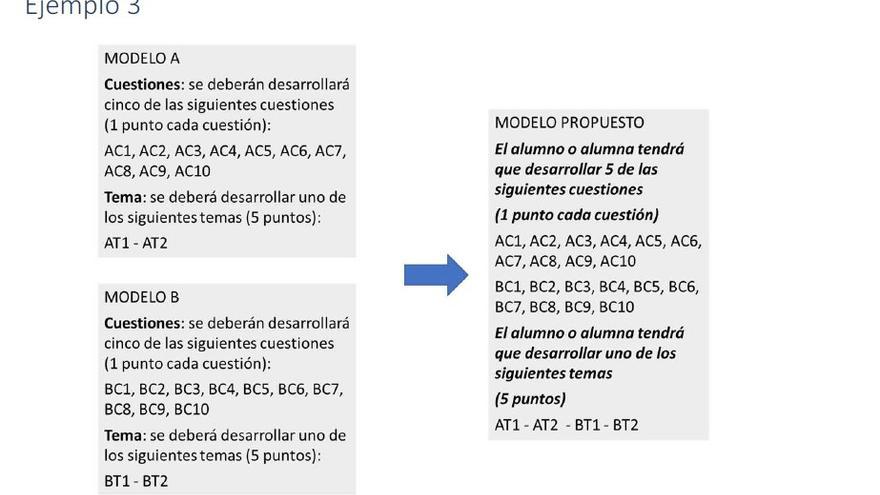

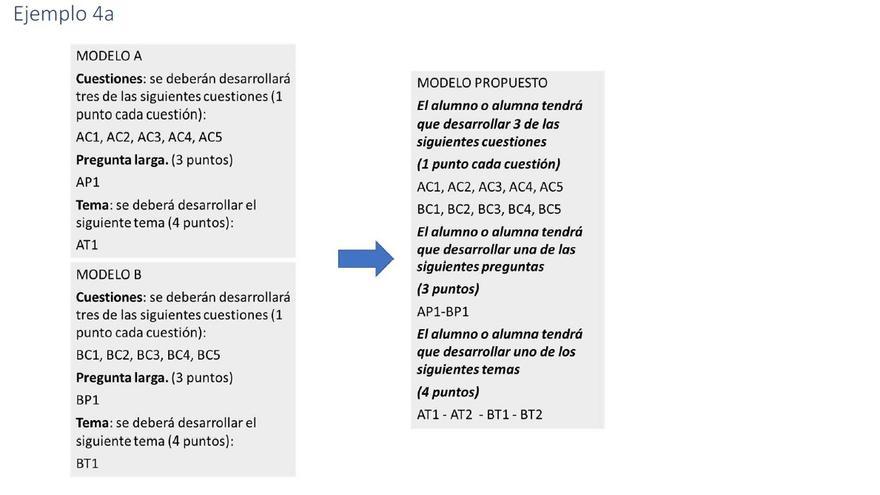

El Ministerio adjunta algunos ejemplos de cómo eran los modelos de pruebas que habían propuesto algunas universidades y cómo quedarían adaptados al nuevo examen acordado por Gobierno y comunidades autónomas. "En general, se le plantearía al alumnado una fusión de las propuestas de las dos opciones que en general se ofrecen favoreciendo la optatividad", explica Universidades.

Estos son, a título orientativo, los diferentes ejemplos de examen que traslada el Gobierno y su adaptación a la nueva prueba.

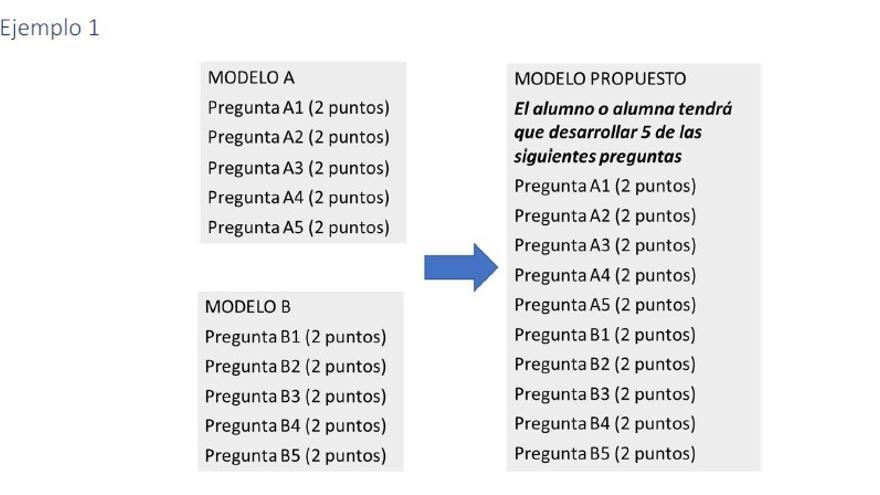

Preguntas con la misma puntuación.

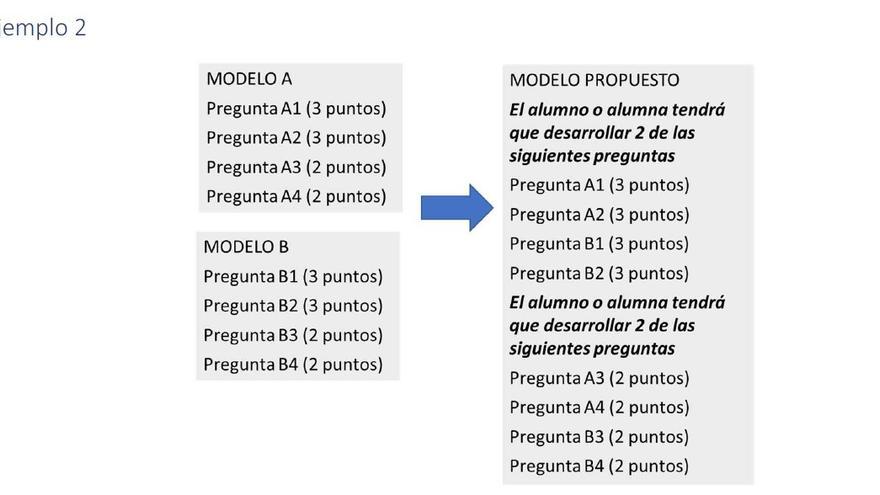

Preguntas con diferente puntuación (de la misma tipología) o bien preguntas cortas o cuestiones y temas a desarrollar.

Cuestiones y temas a desarrollar.

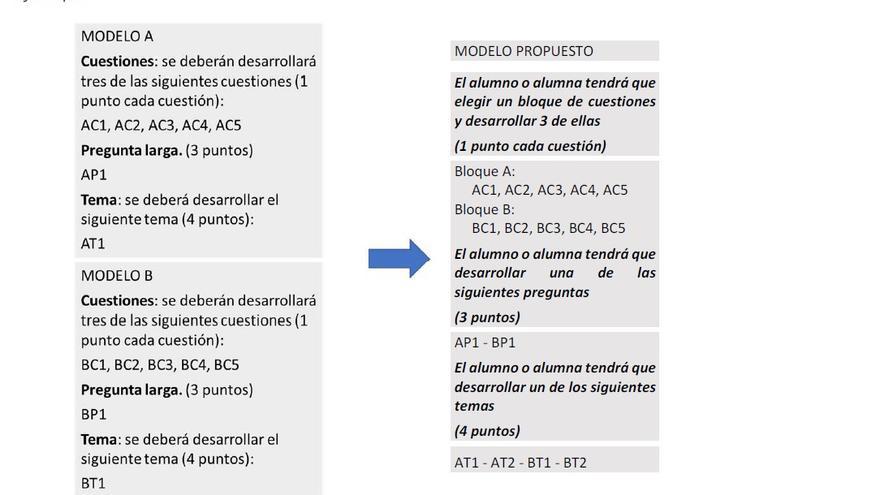

Modelo de examen con cuestiones cortas, desarrollo de pregunta larga y desarrollo de un tema.

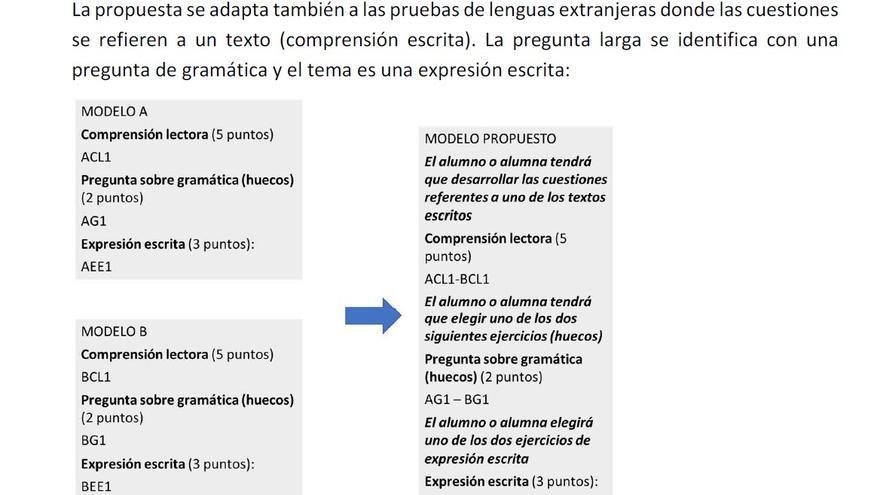

Lenguas extranjeras y otras materias.