Cuatro dimensiones de la equidad educativa

Aunque nuestras administraciones educativas siguen sin ser un ejemplo en cuanto a la recogida y buen uso de datos para las políticas públicas, el debate de la educación basada en la evidencia empieza a cobrar un papel cada vez más importante. Por incomparecencia de datos propios, PISA es a día de hoy la fuente que sienta cátedra sobre lo que ocurre en nuestro sistema educativo, sobre todo desde una perspectiva comparada. Aunque no es una encuesta con la que se puedan tomar decisiones relevantes y profundas, sirve al menos para plantear el marco del debate de nuestro sistema educativo en un contexto internacional.

Por ejemplo, muchos utilizan la encuesta PISA y los resultados de aprendizaje de los alumnos para afirmar que nuestro sistema educativo es razonablemente equitativo. Uno de los indicadores más populares de la OCDE es cuanta variación de los resultados de los aprendizajes (lectoescritura, matemáticas, ciencias) está explicada por el origen socioeconómico del alumno. Y en efecto, en este indicador, el peso que tiene el origen socioeconómico en los resultados es parecido a la media de la OCDE y al de otros países de nuestro entorno.

El desarrollo de las competencias y habilidades de los niños y jóvenes es un ingrediente fundamental para todo sistema educativo, desde una perspectiva tanto de calidad como de equidad. Sin embargo, como ya he argumentado en otras ocasiones, lo que define el ADN de nuestro sistema educativo no son los aprendizajes (que son razonables en cuanto a calidad y equidad), sino las dificultades de cada alumno para progresar de acuerdo al potencial de su cesta de competencias. Por tanto, quedarnos anclados en este indicador sería hacer un flaco favor a un debate que es profundo y tiene múltiples aristas. Para contribuir a dicho debate sobre equidad educativa, es necesario ir más allá de la relación entre origen socioeconómico y aprendizaje, y poner nuestro sistema educativo ante el espejo de otras tres dimensiones de la equidad. Es decir, de indicadores que relacionan otro tipo de resultados con el origen social, económico y cultural de cada alumno.

- La equidad en el acceso a centros con compañeros de distintos entornos socioeconómicos (que tiene por reverso la segregación escolar);

- La equidad en la idoneidad de curso (que tiene por reverso la inequidad de la repetición);

- La equidad en el progreso educativo (que tiene por reverso la inequidad en el abandono temprano).

Segregación escolar: cada vez más sombras

Una red de escuelas fragmentada o segregada por origen socioeconómico es un freno para el desarrollo de muchos niños, hasta el punto de que una excesiva fragmentación frena al sistema educativo en su conjunto. Esto lo he tratado de argumentar en otras ocasiones (aquí y aquí), pero el resumen es que los compañeros del aula y el centro importan. Y mucho. Si la mayoría de los alumnos de una escuela tienen bajas expectativas, viven situaciones de vulnerabilidad, tienen dificultades en su desarrollo, no dominan la lengua de instrucción, acumulan retrasos, inevitablemente los problemas en la escuela se multiplican y el ciclo de las oportunidades se rompe.

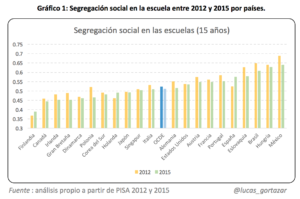

El reverso de este modelo es un sistema de tipo inclusivo, donde cada escuela es una foto microscópica de la sociedad en su conjunto. No es una sorpresa para nadie observar en la Figura 1 que los países nórdicos, Corea del Sur, Japón o Canadá tienen las escuelas más inclusivas del mundo, donde cada escuela es un espejo de toda la sociedad. En el otro lado del espectro (sólo he incluido unos pocos) se encuentran los países latinoamericanos o del este de Europa (en especial a partir de secundaria), con escuelas socialmente muy homogéneas. España ya mostraba unos niveles preocupantes de segregación en 2012*, pero estos se han disparado en 2015, situándonos cerca de los sistemas más segregados de la OCDE.

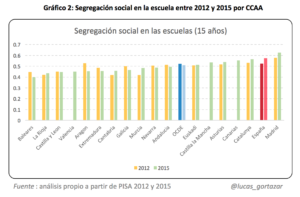

El reverso de este modelo es un sistema de tipo inclusivo, donde cada escuela es una foto microscópica de la sociedad en su conjunto. No es una sorpresa para nadie observar en la Figura 1 que los países nórdicos, Corea del Sur, Japón o Canadá tienen las escuelas más inclusivas del mundo, donde cada escuela es un espejo de toda la sociedad. En el otro lado del espectro (sólo he incluido unos pocos) se encuentran los países latinoamericanos o del este de Europa (en especial a partir de secundaria), con escuelas socialmente muy homogéneas. España ya mostraba unos niveles preocupantes de segregación en 2012*, pero estos se han disparado en 2015, situándonos cerca de los sistemas más segregados de la OCDE. Si miramos esto por Comunidades Autónomas (Figura 2), vemos que la segregación en la mayoría de ellas es menor que en la media española (lo cuál denota que la segregación estatal se explica mayoritariamente por diferencias entre territorios), con las excepciones de Cataluña y sobre todo Madrid. De hecho la segregación social en la escuelas de la Comunidad de Madrid tiene hoy niveles comparables a los de Brasil, Hungría o México.

Si miramos esto por Comunidades Autónomas (Figura 2), vemos que la segregación en la mayoría de ellas es menor que en la media española (lo cuál denota que la segregación estatal se explica mayoritariamente por diferencias entre territorios), con las excepciones de Cataluña y sobre todo Madrid. De hecho la segregación social en la escuelas de la Comunidad de Madrid tiene hoy niveles comparables a los de Brasil, Hungría o México.

(In)Equidad y repetición: campeones mundiales

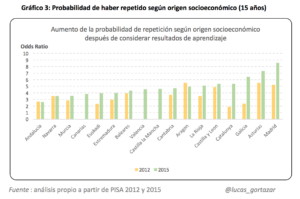

En Politikon hemos insistido desde hace un tiempo que la repetición es otra dimensión de la disfuncionalidad de nuestro sistema educativo y que lo es también desde la perspectiva de la equidad. España tiene un sistema educativo donde prevalece la repetición de manera sistémica, con casi un tercio de los jóvenes de 15 años habiendo sido repetidores durante primaria o secundaria (la media de la OCDE está en torno al 11%). La evidencia empírica es bastante aplastante al respecto: se trata de un mecanismo que normalmente no logra sus objetivos compensatorios y una de las políticas educativas menos eficaces. En muchos países, como el nuestro, es además un mecanismo sumamente injusto, ya que no afecta a todos por igual. Los alumnos de entornos desaventajados tienen muchas más posibilidades de haber repetido que los alumnos de entornos socioeconómicos aventajados, incluso después de comparar dos niños con las mismas habilidades y competencias básicas. Como mostrábamos recientemente, España es líder entre los 70 países que participan en PISA, con una proporción que es de casi 6 a 1. Dicha proporción se ha disparado progresivamente con respecto a 2012 (3.1 a 1) y 2003 (2.1 a 1).

Se podría pensar que estas divergencias se deben principalmente a las diferencias territoriales. Pero esto no es del todo cierto: en Comunidades Autónomas con buenos resultados, por ejemplo Navarra (19%) o La Rioja (30%), las tasas de repetición en promedio siguen siendo bastante altas en relación a las de otros sistemas educativos avanzados. De hecho, si miramos la inequidad (**) en la repetición por Comunidades Autónomas aún comparando estudiantes con los mismos niveles de aprendizaje, observamos en la Figura 3 que las diferencias en la probabilidad de repetir por grupos socioeconómicos siguen siendo bastante altas en muchas CCAA, lo cuál confirma la idea de que la inequidad se reproduce a igual o mayor escala en muchas Comunidades Autónomas. De nuevo la Comunidad de Madrid lidera con cifras preocupantes este indicador: a igualdad de competencias de lectura y matemáticas, la probabilidad de repetir de un estudiante de un entorno socioeconómico bajo es 8 veces mayor que la de un estudiante de entorno socioeconómico alto.

Se podría pensar que estas divergencias se deben principalmente a las diferencias territoriales. Pero esto no es del todo cierto: en Comunidades Autónomas con buenos resultados, por ejemplo Navarra (19%) o La Rioja (30%), las tasas de repetición en promedio siguen siendo bastante altas en relación a las de otros sistemas educativos avanzados. De hecho, si miramos la inequidad (**) en la repetición por Comunidades Autónomas aún comparando estudiantes con los mismos niveles de aprendizaje, observamos en la Figura 3 que las diferencias en la probabilidad de repetir por grupos socioeconómicos siguen siendo bastante altas en muchas CCAA, lo cuál confirma la idea de que la inequidad se reproduce a igual o mayor escala en muchas Comunidades Autónomas. De nuevo la Comunidad de Madrid lidera con cifras preocupantes este indicador: a igualdad de competencias de lectura y matemáticas, la probabilidad de repetir de un estudiante de un entorno socioeconómico bajo es 8 veces mayor que la de un estudiante de entorno socioeconómico alto.

(In)Equidad y abandono: una brecha que no para de aumentar

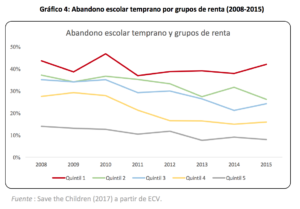

Si el abandono educativo es nuestro mayor problema, es necesario comprender si se produce de una manera homogénea o por el contrario está muy ligado al origen social de cada alumno. Las evaluaciones externas que miden el desarrollo competencial son fundamentales, pero no sirven para mucho si luego los alumnos no pueden progresar debido a las múltiples vallas y barreras que van encontrándose. El abandono educativo temprano ha disminuido mucho desde 2008, lo cuál es una gran noticia. Sin embargo, a partir del último informe de Save the Children, vemos que lo ha hecho de manera desigual. Mientras que todos los grupos socioeconómicos medios y altos han visto reducido el porcentaje de alumnos que o bien no obtienen el título de ESO o bien abandonan los estudios después de obtenerlo, no ha ocurrido lo mismo para el grupo del 20% con menores ingresos. La brecha, por tanto, se ha disparado.

La reducción del abandono es una gran noticia para nuestro sistema educativo, pero el hecho de que esta reducción haya sido tan desigual resulta intrigante a la par que preocupante. Un análisis futuro debería comparar dichas brechas con respecto a otros países de la UE. También debería incluir un análisis por CCAA, aunque la ECV, de momento, no es representativa a nivel autonómico. Pero esto lo dejamos para otra ocasión.

La reducción del abandono es una gran noticia para nuestro sistema educativo, pero el hecho de que esta reducción haya sido tan desigual resulta intrigante a la par que preocupante. Un análisis futuro debería comparar dichas brechas con respecto a otros países de la UE. También debería incluir un análisis por CCAA, aunque la ECV, de momento, no es representativa a nivel autonómico. Pero esto lo dejamos para otra ocasión.

No hay comentarios:

Publicar un comentario