Reproducimos este artículo publicado en EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN

El contexto político actual, sin mayorías absolutas en el Parlamento, parece estar creando la disposición para construir iniciativas legislativas entre las distintas fuerzas políticas con mayor grado de participación y consenso. Si así fuera, es posible que la reforma de nuestro sistema educativo tenga por delante una nueva oportunidad. Es el momento, por tanto, de debatir sobre aspectos críticos que no conviene olvidar o minimizar.

Muchos pensamos que la prioridad de nuestro sistema educativo (y, por lo tanto, también del proyecto social que queremos para este país), es el reto de mejorar la equidad. En el último año, informes y análisis procedentes de diversas fuentes -por ejemplo, el elaborado por Save the Children– destacan la enorme desigualdad de nuestro sistema educativo, asociada a factores como la pobreza o el territorio donde se vive. Sin lugar a dudas, nuestra educación tendrá que repensarse desde muchos parámetros y aspiraciones, ya que la nueva “ecología del aprendizaje” no solo está alargando para todos el tiempo de aprender, sino que lo está ensanchando y enriqueciendo con oportunidades de aprendizaje y desarrollo fuera de la escuela pero conectadas (o conectables) con aquella y, sobre todo, expandidas (o expandibles) casi ad infinitum, por medio de las TIC. Sea como fuere, lo cierto es que sería inaceptable que se dejara fuera de ese futuro deseable a muchas y muchos alumnas y alumnos por razón de nacimiento, salud, género, capacidad, pertenencia o identidad afectivo-sexual, entre otros factores.

Quiero compartir algunas reflexiones sobre las relaciones que establezco entre equidad y otros dos conceptos afines (inclusión y atención a la diversidad), muy importantes para este debate y que en ocasiones aparecen casi como sinónimos o como asuntos y preocupaciones distintas y poco conexas. Con otros colegas de la Universidad Autónoma de Madrid (1) pensamos que se trata de tres procesos interrelacionados e interdependientes, que cabe describir como si fueran puntos de vista o perspectivas desde los que analizar una realidad compleja. Equidad, inclusión y atención a la diversidad son miradas complementarias sobre una aspiración común: avanzar hacia un sistema educativo de calidad que aúne excelencia y justicia social.

Sin duda el principio más incluyente y global es el de equidad. Guiados por él, los sistemas educativos buscan minimizar o eliminar las relaciones negativas entre factores personales o sociales del alumnado (género, procedencia, lugar de residencia, etc.), y sus posibilidades de acceder a los estudios que necesita o quiere elegir (lo que se traduce en políticas de igualdad de acceso al sistema y de oferta educativa para todos), y de alcanzar los mejores resultados posibles (igualdad de resultados), con vistas a tener oportunidades equiparables de conseguir una inserción social y una calidad de vida acorde con las aspiraciones de cada uno.

Pero a los tres parámetros clásicos de referencia para la equidad (acceso, oferta y resultados) es preciso añadir uno más, que cabe llamar igualdad de reconocimiento. Con ella se resalta la necesidad de que los sistemas educativos contribuyan al respeto y reconocimiento de la diversidad humana, toda vez que hemos vivido (¡y seguimos viviendo!) en contextos sociales y educativos que, con frecuencia, discriminan, menosprecian y violentan la dignidad de muchas y muchos estudiantes por razones de capacidad, salud u orientación afectivo sexual, por señalar las más lacerantes.

Es bien sabido que nuestros sistemas educativos han respondido a dicha diversidad con políticas de exclusión abierta del sistema educativo común [como en el caso de los estudiantes considerados con (dis)capacidad] o de exclusión encubierta (lo que ocurre cuando en un contexto, sea común o específico, uno no se siente partícipe ni respetado por lo que es). Conviene no olvidar que los distintos factores personales y sociales interactúan entre sí, dando lugar a situaciones de doble o triple discriminación a resultas de las cuales determinados grupos tienen mayor riesgo de desigualdad.

En este sentido, no es de extrañar que estos colectivos hayan reclamado para sí políticas y prácticas que cabe definir como de inclusión, para poder estar escolarizados donde se escolariza la mayoría de sus iguales y, sobre todo, para ser aceptados tal y como son y no como supuestos seres devaluados, inferiores o “menos válidos” que el resto. Obviamente, también para poder aprender lo que necesitarán para una vida de calidad. Todo el movimiento relativamente reciente a favor de una educación inclusiva debe interpretarse como un enriquecimiento del principio de equidad, al que dota de un sentido y una amplitud de miras que no siempre ha tenido.

Las políticas de equidad que tratan de garantizar el acceso, la oferta educativa igualitaria y el reconocimiento de la diversidad del alumnado no son condiciones suficientes para que se generen los resultados de aprendizaje esperados. Los resultados dependen, en último término, de que el profesorado sea capaz de articular modos de enseñar y evaluar que propicien un adecuado ajuste a la diversidad de estilos, motivaciones, capacidades de aprendizaje e intereses de sus estudiantes. Cabría decir, entonces, que las políticas y prácticas de enseñanza y evaluación que aseguren una adecuada atención a la diversidad del alumnado o una mejor personalización del aprendizaje, son el criterio final mediante el cual debe juzgarse el grado de equidad e inclusión de un sistema educativo, pues de poco serviría estar y participar si no hay un aprendizaje adecuado. Por lo general, este principio de atención a la diversidad no se ha entendido y concretado así en nuestro sistema educativo, más bien se ha configurado como el aglutinante de las viejas políticas de integración y de compensación de las desigualdades, herederas de un modo de pensar y actuar que hoy no se corresponden con nuestra comprensión avanzada del papel de la escuela ante la diversidad humana.

Concluyo advirtiendo que las políticas de equidad no pueden quedar constreñidas al espacio que corresponde a la educación escolar. Todos los estudios disponibles señalan, una y otra vez, la importancia determinante de los factores sociales, urbanísticos, económicos y laborales que se encuentran “más allá de las puertas de la escuela”. Ello nos debe hacer muy conscientes de la necesidad de afrontar políticas de equidad que sean sistémicas e intersectoriales, articuladas y sostenidas en el tiempo, otorgando en este marco a la educación escolar el papel que le corresponde pero sin olvidarnos de que es solo un factor frente al desafío global de una sociedad que quiera aspirar a mayor igualdad y justicia social.

(1) [ Curso MOOC de UAMx. Echeita, G., Martín, E., Sandoval, M. y Simón, C. "Educación de calidad para todos. Equidad, inclusión y atención a la diversidad”. Accesible en: https://www.edx.org/course/educacion-de-calidad-para-todos-equidad-uamx-equidad801x-0 ]

Gerardo Echeita Sarrionandia. Consejo Asesor del Área Educativa de FUHEM

Páginas

- Página principal

- Quiénes somos

- Campaña de matriculación 2025 #MatricúlateEnLaPública

- Vídeos Marea verde

- Enlaces a otras webs

- Logos

- Venta de camisetas de la Marea Verde

- Textos y Apuntes Marea Verde

- La Escuela que queremos

- Plataformas y Coordinadoras por la Educación Pública en la Comunidad de Madrid

- Adhesiones Carta por la Educación

- Educación:Acuerdos de investidura (elecciones generales 2015 y 2016)

- Legislación en la Comunidad de Madrid

- LEGISLACIÓN. «Ley Wert» (LOMCE)

- LOMLOE

Direcciones correo, twitter y facebook

Si quieres enviar convocatorias, propuestas concretas o noticias, pedir información, contarnos qué has hecho en tu centro..., escríbenos a accionesmareaverde@gmail.com

Síguenos en twitter: @VenaMareaVerde, en facebook: Ven a marea verde. Y en nuestro nuevo canal de telegram: https://telegram.me/mareaverdemadrid

Consulta también el blog ¡Matricúlate en la Pública! Síguenos en @VenalaPublica y en facebook: Matricúlate en la Pública-Ven a la Pública

Enlace INFORMACIÓN DESTACADA

domingo, 5 de febrero de 2017

9-2-17: Reunión para preparar la huelga del 9M (17:30 h, en los locales de Ecologistas en Acción. C/ Marqués de Leganés 12)

En la pasada Asamblea Marea Verde de 31 de enero se acordó enviar una propuesta a todos los colectivos, plataformas, organizaciones (tanto políticas como sindicales) y a la comunidad educativa en general para convocar una gran asamblea conjunta para animar a la huelga del 9 de marzo, valorando que en el momento actual es importante mostrar una gran fuerza unitaria frente al pacto, los recortes,...

Por este motivo nos dirigimos a vosotr@s para que valoréis la propuesta y para invitaros a una reunión el día 9 de febrero, a las 17:30 horas, en los locales de Ecologistas en Acción (C/ Marqués de Leganés 12) para coordinar y preparar esta gran asamblea.

La propuesta de orden del día es un punto único: huelga 9 de marzo.

Por este motivo nos dirigimos a vosotr@s para que valoréis la propuesta y para invitaros a una reunión el día 9 de febrero, a las 17:30 horas, en los locales de Ecologistas en Acción (C/ Marqués de Leganés 12) para coordinar y preparar esta gran asamblea.

Un

cordial

saludo

La comisión de información y acciones de la Asamblea Marea Verde Madrid

Etiquetas:

Asamblea Marea Verde Madrid,

Asambleas,

Convocatorias,

Defensa de la Escuela Pública,

Huelga general Enseñanza,

partidos políticos,

Plataformas,

Reunión,

Sindicatos

Presentación de la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en la Comunidad de Madrid

La Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en la Comunidad de Madrid se dirige a todas las plataformas que defienden la educación pública:

Diversas AMPAS madrileñas, representativas de diversos municipios de la Comunidad de Madrid, hemos presentado este pasado mes de enero la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en la Comunidad de Madrid apoyando la misma en un Manifiesto que gira sobre cuatro ejes:

- Construcción de centros educativos públicos en aquellos municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid que demanden los mismos por criterios demográficos y no por matrícula escolar y compromiso de cumplimiento de plazos en las infraestructuras ya planificadas y aprobadas.

- Terminación de las obras pendientes de ampliación y/o remodelación de los centros públicos educativos que se encuentren afectados por las mismas y tengan plazos de entrega ya finalizados y terminación en su totalidad de los centros que se encuentren en alguna fase de su construcción.

- Rechazo a la construcción por fases de los centros públicos educativos en la Comunidad de Madrid por los problemas que conlleva convivir durante varios cursos escolares entre obras y por los mayores costes económicos que supone para el presupuesto público en comparación a la construcción en una única fase.

- Denuncia de la masificación encubierta en los centros públicos en la Comunidad de Madrid, donde se respetan los ratios establecidos en la normativa vigente (salvo excepciones) pero no líneas por curso según hayan sido construidos los centros, generando, entre otras problemáticas, el dejar sin espacios comunes importantes a los alumnos y alumnas de los centros.

Nuestro objetivo es generar por parte del gobierno regional y, en su caso, gobiernos municipales competentes en materia educativa, la elaboración de políticas encaminadas a satisfacer las demandas recogidas en nuestro Manifiesto que entendemos son lícitas, adecuadas y que redundan en la mejora educativa pública.

Queremos recordarle a la Comunidad de Madrid que aún no ha conseguido recuperar los niveles de inversión anteriores a la crisis económica iniciada en 2011. No solo por la notable ausencia de nuevos centros en aquellos municipios cuya demografía ha sufrido un notable repunte en los últimos años (los nuevos barrios, por ejemplo de Madrid Ciudad o los desarrollos urbanísticos en varios municipios de la CAM), sino que a ello se suma que numerosas localidades de la región no han visto aún finalizadas tanto las obras de nueva construcción ya comprometidas en ejercicios anteriores como las ampliaciones y remodelaciones pendientes en centros ya existentes.

Recalcamos que esta nueva “herramienta” no quiere duplicar campos de trabajo ya activos y funcionando, a nuestro criterio, de una manera óptima e inmejorable por diversas entidades de ámbito regional o local (FAPA, FRAVM, asambleas o plataformas educativas locales, sindicatos, partidos políticos, etc.), sino que, complementando esas otras vías de defensa de la Educación Pública que estas ya defienden (escolarización, condiciones laborales, democratización de los centros, etc.) y tratándose el nuestro de un tema tan específico (infraestructuras) esperamos contar, como ya lo han hecho diversas entidades explícitamente, con su apoyo a esta iniciativa.

Entre las primeras acciones a tomar por parte de la Plataforma está la de contactar con los responsables en materia educativa de los diferentes municipios con el fin de que éstos apoyen, a través de sus Plenos Locales, esta iniciativa, instando a la Comunidad de Madrid a estudiar caso por caso las necesidades existentes en infraestructuras.

Posteriormente estamos valorando la petición de una reunión con la propia Consejería y el titular de la misma.

Por todo lo anterior, os pedimos vuestra adhesión a esta iniciativa, estéis o no afectadas por la situación existente en nuestra Comunidad respecto a Infraestructuras educativas. Son ya casi un centenar de AMPAS y otras entidades las que ya han trasladado su adhesión y apoyo y estamos seguros que, unidos y unidas, somos mucho más fuertes. Para mostrar vuestro apoyo a nuestra Plataforma podéis acceder a nuestro formulario electrónico.

Podéis mandarnos vuestra problemática concreta a plataformacentroscalidad@gmail

Igualmente os pedimos le deis difusión a este correo en la medida de vuestras posibilidades.

Por último, os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales:

- Twitter: https://twitter.com/CtrosPubli

cosYa - TELEGRAM: https://t.me/centrospublicosya

Un fuerte abrazo y gracias por vuestra atención.

---

Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en la Comunidad de Madrid

"Las heridas lingüísticas de la LOMCE" (Guadalupe Jover)

Reproducimos este artículo publicado en EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN

“¿El catalán cuenta?”, me preguntó una alumna de 1º ESO al hilo de una actividad que les había propuesto. “¿Cómo que si cuenta?”, respondí desconcertada. “Sí, que si cuenta como idioma”. Me quedé perpleja.

Era uno de los primeros días de curso con los más pequeños del instituto y lo abría, como suelo hacerlo, invitando a chicos y chicas a dibujar el mapa lingüístico de la clase. Me mueve a ello, entre otras muchas razones, el afán de poner en valor esos otros bilingüismos tan desdeñados en el sistema educativo madrileño, en el que al parecer la única lengua que cotiza es el inglés. En cada uno de mis grupos son varios los estudiantes que dominan, además del castellano, otra lengua: el marroquí, el rumano, el búlgaro… Algunos son incluso trilingües, pues no es raro que quien habla marroquí domine también el rifeño y quien sabe búlgaro se desenvuelva también en turco. Lenguas que aparcan apenas cruzado el umbral de sus hogares y que la escuela no reconoce como un saber legítimo sino más bien como un obstáculo para otros aprendizajes.

Estábamos, como decía, dibujando el mapa lingüístico de la clase y cada estudiante procedió luego a redactar su propia biografía lingüística, incorporando aquellos idomas que le gustaría aprender en un futuro. Leyendo lo que habían escrito -textos deliciosos, por cierto- me llamó la atención la cantidad de acentos que se habían dejado en el tintero: “inglés”, “francés”, “alemán” aparecían en muchos casos sin tilde. Se lo hice notar y recurrí a un pequeño juego: en apenas tres minutos habían de recopilar, en equipos de cuatro, cuantos idiomas pudieran con la única condición de que se tratara de palabras agudas. ¡Y acentuarlas, claro, si lo requerían! En esas estaban, enfrascadísimos, cuando alguien salió con la pregunta de si el catalán contaba. Enmudecida por el desconcierto, les di tiempo a que fueran ellos mismos quienes se respondieran. Que no es un idioma, que es un dialecto, se decían. Que sí, que es una lengua, replicaba alguno. Qué va, si es una variante del español, aseguraban los más. Aquello fue una sacudida. Una vez más constataba el absoluto desconocimiento hacia las otras lenguas de España, fuente de tanto prejuicio lingüístico y de actitudes excluyentes de menosprecio y desdén. Mucho me temía que el diálogo de que acababa de ser testigo en mi clase de 1º ESO fuera revelador de las ideas, las actitudes y los prejuicios de gran parte de la sociedad española.

Y es que, cuando ni el presidente del Gobierno sabe pronunciar con corrección un apellido catalán y ello no provoca la más mínima sorpresa, algo está fallando en nuestra educación lingüística.¿Cómo es posible acabar la educación secundaria sin saber siquiera cómo leer una palabra escrita en catalán, en gallego, en euskera? ¿Cómo hacerlo sin conocer al menos las fórmulas de saludo y despedida, agradecimiento y disculpa en cada una de estas lenguas? ¿Cómo es que ni uno solo de los “estándares de aprendizaje evaluables” del último curso de la secundaria obligatoria -esos cien que pormenorizan lo que se considera imprescindible para obtener el título- hace referencia al (re)conocimiento de la realidad plurilingüe de España? Combatir prejuicios lingüísticos y actitudes de menosprecio a otras lenguas debiera ser uno de los objetivos irrenunciables de la educación lingüística; empezando, por supuesto, por las que tenemos más cerca: tanto las cooficiales en alguna parte del Estado español como las lenguas de nuestro alumnado (esas con las que los más pequeños sí cuentan de manera espontánea pues, preguntados por las lenguas que se hablan en España, inmediatamente se aprestan a recoger todas aquellas que escuchan en las calles de su localidad).

Mientras tanto, el inglés se impone en los institutos madrileños como cedazo de selección escolar (el argumento esgrimido en la mayoría de los claustros es -sonroja escucharlo- el de atraer “al mejor alumnado”), y las noticias que vamos teniendo del futuro Pacto Educativo apuntan a la extensión del modelo. Un modelo descarnadamente segregador que concentra en un mismo grupo a quienes saben un poco más de inglés -casi siempre los hijos e hijas de las familias más acomodadas- mientras relega a otros grupos al alumnado realmente bilingüe y al procedente de contextos socioeconómicos más desfavorecidos; un modelo que impone la enseñanza de la Historia y la Filosofía en inglés -aunque sea el inglés titubeante de un profesorado precipitadamente habilitado- y aun de las horas de tutoría. Se renuncia a la inclusión educativa, a la equidad (antes bien, se detraen recursos a quienes más los necesitan), a la conciencia histórica, al pensamiento crítico, a la deliberación argumentada y aún a la educación emocional y la mejora de la convivencia en favor, exclusivamente, del conocimiento del inglés.

Que la educación del siglo XXI ha de ser una educación plurilingüe nadie lo pone en duda. Que el inglés es hoy la lengua franca en el mundo, tampoco. Pero de ahí a despreciar las otras lenguas, a sacrificar otros aprendizajes esenciales en la formación de niñas y niños media un abismo. Son muchas las formas de contribuir al aprendizaje de una segunda y aun de una tercera lengua extranjera que no pasan por estudiar la Historia de España en inglés. Solo hace falta voluntad política de acometerlos.

Activemos las alarmas frente a unos vientos lingüísticos capaces de sacrificar todas las dimensiones de una educación integral en favor exclusivamente de los perfiles profesionales que demanda un sistema económico que jamás se cuestiona, y que hace además de la segregación escolar uno de sus pilares. La educación democrática y la educación intercultural requieren también otra manera de abordar la educación plurilingüe que ha de superar además la mera yuxtaposición de monolingüismos y favorecer el aprendizaje integrado de las lenguas.

No quiero cerrar estas líneas sin denunciar también la deuda que tenemos contraída con nuestro alumnado de procedencia latinoamericana, con todos esos estudiantes que con harta frecuencia se ven reprendidos y corregidos en su fonética y en sus giros, como si estos no fueran tan hispanos y tan correctos como los del madrileño de Chamberí. Hacerles creer a niños y niñas que su variedad lingüística corresponde a un español “de segunda” es un crimen contra la infancia y contra las lenguas, y es un daño que lesiona, a veces de manera irreparable, su autoestima personal, escolar y cultural.

“¿El catalán cuenta?”, me preguntó una alumna de 1º ESO al hilo de una actividad que les había propuesto. “¿Cómo que si cuenta?”, respondí desconcertada. “Sí, que si cuenta como idioma”. Me quedé perpleja.

Era uno de los primeros días de curso con los más pequeños del instituto y lo abría, como suelo hacerlo, invitando a chicos y chicas a dibujar el mapa lingüístico de la clase. Me mueve a ello, entre otras muchas razones, el afán de poner en valor esos otros bilingüismos tan desdeñados en el sistema educativo madrileño, en el que al parecer la única lengua que cotiza es el inglés. En cada uno de mis grupos son varios los estudiantes que dominan, además del castellano, otra lengua: el marroquí, el rumano, el búlgaro… Algunos son incluso trilingües, pues no es raro que quien habla marroquí domine también el rifeño y quien sabe búlgaro se desenvuelva también en turco. Lenguas que aparcan apenas cruzado el umbral de sus hogares y que la escuela no reconoce como un saber legítimo sino más bien como un obstáculo para otros aprendizajes.

Estábamos, como decía, dibujando el mapa lingüístico de la clase y cada estudiante procedió luego a redactar su propia biografía lingüística, incorporando aquellos idomas que le gustaría aprender en un futuro. Leyendo lo que habían escrito -textos deliciosos, por cierto- me llamó la atención la cantidad de acentos que se habían dejado en el tintero: “inglés”, “francés”, “alemán” aparecían en muchos casos sin tilde. Se lo hice notar y recurrí a un pequeño juego: en apenas tres minutos habían de recopilar, en equipos de cuatro, cuantos idiomas pudieran con la única condición de que se tratara de palabras agudas. ¡Y acentuarlas, claro, si lo requerían! En esas estaban, enfrascadísimos, cuando alguien salió con la pregunta de si el catalán contaba. Enmudecida por el desconcierto, les di tiempo a que fueran ellos mismos quienes se respondieran. Que no es un idioma, que es un dialecto, se decían. Que sí, que es una lengua, replicaba alguno. Qué va, si es una variante del español, aseguraban los más. Aquello fue una sacudida. Una vez más constataba el absoluto desconocimiento hacia las otras lenguas de España, fuente de tanto prejuicio lingüístico y de actitudes excluyentes de menosprecio y desdén. Mucho me temía que el diálogo de que acababa de ser testigo en mi clase de 1º ESO fuera revelador de las ideas, las actitudes y los prejuicios de gran parte de la sociedad española.

Y es que, cuando ni el presidente del Gobierno sabe pronunciar con corrección un apellido catalán y ello no provoca la más mínima sorpresa, algo está fallando en nuestra educación lingüística.¿Cómo es posible acabar la educación secundaria sin saber siquiera cómo leer una palabra escrita en catalán, en gallego, en euskera? ¿Cómo hacerlo sin conocer al menos las fórmulas de saludo y despedida, agradecimiento y disculpa en cada una de estas lenguas? ¿Cómo es que ni uno solo de los “estándares de aprendizaje evaluables” del último curso de la secundaria obligatoria -esos cien que pormenorizan lo que se considera imprescindible para obtener el título- hace referencia al (re)conocimiento de la realidad plurilingüe de España? Combatir prejuicios lingüísticos y actitudes de menosprecio a otras lenguas debiera ser uno de los objetivos irrenunciables de la educación lingüística; empezando, por supuesto, por las que tenemos más cerca: tanto las cooficiales en alguna parte del Estado español como las lenguas de nuestro alumnado (esas con las que los más pequeños sí cuentan de manera espontánea pues, preguntados por las lenguas que se hablan en España, inmediatamente se aprestan a recoger todas aquellas que escuchan en las calles de su localidad).

Mientras tanto, el inglés se impone en los institutos madrileños como cedazo de selección escolar (el argumento esgrimido en la mayoría de los claustros es -sonroja escucharlo- el de atraer “al mejor alumnado”), y las noticias que vamos teniendo del futuro Pacto Educativo apuntan a la extensión del modelo. Un modelo descarnadamente segregador que concentra en un mismo grupo a quienes saben un poco más de inglés -casi siempre los hijos e hijas de las familias más acomodadas- mientras relega a otros grupos al alumnado realmente bilingüe y al procedente de contextos socioeconómicos más desfavorecidos; un modelo que impone la enseñanza de la Historia y la Filosofía en inglés -aunque sea el inglés titubeante de un profesorado precipitadamente habilitado- y aun de las horas de tutoría. Se renuncia a la inclusión educativa, a la equidad (antes bien, se detraen recursos a quienes más los necesitan), a la conciencia histórica, al pensamiento crítico, a la deliberación argumentada y aún a la educación emocional y la mejora de la convivencia en favor, exclusivamente, del conocimiento del inglés.

Que la educación del siglo XXI ha de ser una educación plurilingüe nadie lo pone en duda. Que el inglés es hoy la lengua franca en el mundo, tampoco. Pero de ahí a despreciar las otras lenguas, a sacrificar otros aprendizajes esenciales en la formación de niñas y niños media un abismo. Son muchas las formas de contribuir al aprendizaje de una segunda y aun de una tercera lengua extranjera que no pasan por estudiar la Historia de España en inglés. Solo hace falta voluntad política de acometerlos.

Activemos las alarmas frente a unos vientos lingüísticos capaces de sacrificar todas las dimensiones de una educación integral en favor exclusivamente de los perfiles profesionales que demanda un sistema económico que jamás se cuestiona, y que hace además de la segregación escolar uno de sus pilares. La educación democrática y la educación intercultural requieren también otra manera de abordar la educación plurilingüe que ha de superar además la mera yuxtaposición de monolingüismos y favorecer el aprendizaje integrado de las lenguas.

No quiero cerrar estas líneas sin denunciar también la deuda que tenemos contraída con nuestro alumnado de procedencia latinoamericana, con todos esos estudiantes que con harta frecuencia se ven reprendidos y corregidos en su fonética y en sus giros, como si estos no fueran tan hispanos y tan correctos como los del madrileño de Chamberí. Hacerles creer a niños y niñas que su variedad lingüística corresponde a un español “de segunda” es un crimen contra la infancia y contra las lenguas, y es un daño que lesiona, a veces de manera irreparable, su autoestima personal, escolar y cultural.

Así son los horarios de los alumnos españoles en comparación con otros europeos (ELDIARIO.ES)

Publicamos este análisis de ELDIARIO.ES

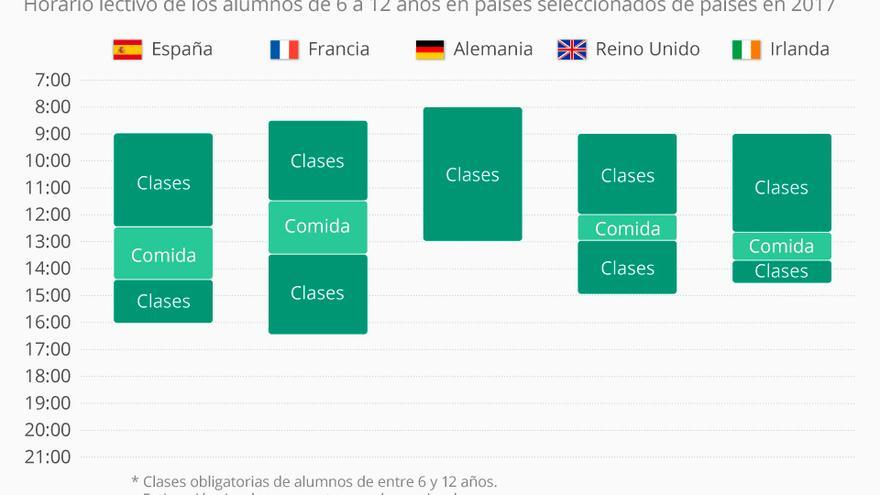

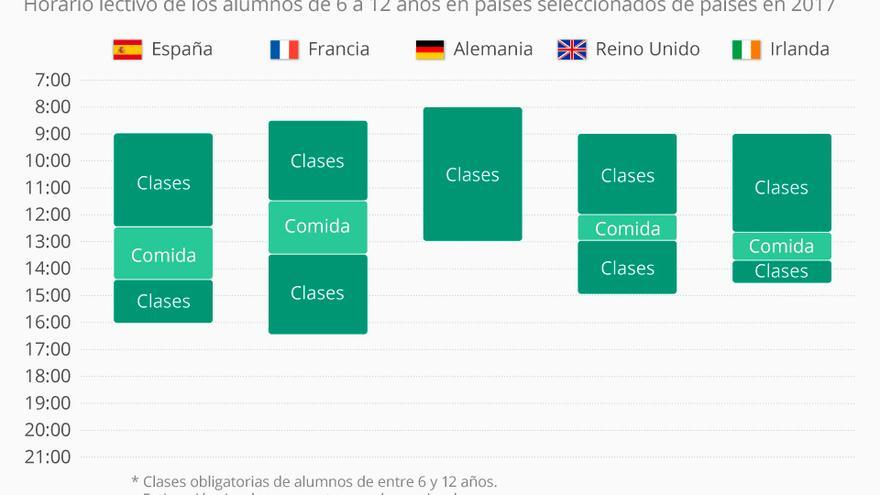

Pese a que la jornada escolar en España ronda las cinco horas diarias, como en muchos otros países, la pausa para la comida alarga el tiempo en los colegios por encima de las medias europeas

La jornada continua se va imponiendo en más escuelas año tras año en medio de un gran debate y pese a que la evidencia científica no la respalda

Los maestros defienden la jornada continua en bloque, mientras entre las familias hay división porque para algunas es un problema hacer dos viajes al colegio y para otras es un problema que el niño salga a las 14.00

Los alumnos de Primaria de España están entre los que más horas pasan al día en sus escuelas de toda Europa. No hablamos de horas de clase, que también, sino del tiempo que pasan en el centro. Con una jornada escolar de unas cinco horas diarias, España está más o menos en la media de su entorno. Con la jornada partida, los horarios se alargan. Y más con las pausas de comida a la española, que pueden llegar a las dos horas.

Se ve en el gráfico que acompaña esta información. Las cinco horas españolas solo son superadas por las seis de Francia, que básicamente comparte los horarios nacionales. Pero en otros países como Alemania, Reino Unido o Irlanda la comida o no se hace o es mucho más corta, con lo que, a igualdad de jornada escolar, los alumnos salen antes de la escuela.

El debate de las horas, que divide a profesores y familias, planea por tanto otro, el de su distribución. ¿Cómo damos esas cinco horas? ¿De 9 a 14 en jornada continua o de 9 a 16 en jornada partida? Cada curso se da el debate, en los centros familias y profesores votan a favor o en contra. Y no suelen ser amables intercambios de opiniones.

La jornada continua se va imponiendo

La foto fija de la situación muestra que, aunque no hay datos globales a nivel estatal, los hechos sugieren que la jornada continua se va imponiendo paulatinamente por todo el territorio. En una mayoría de comunidades autónomas (Asturias, Galicia, las dos Castillas, Madrid, Cantabria o La Rioja, entre ellas) ya es la opción a la que se acogen más centros y cada año la balanza se desequilibra más, probablemente por el hecho de que, en la guerra entre profesores y maestros, los primeros están en bloque a favor de la jornada corta, mientras las familias suelen estar divididas.

Lo curioso es que los defensores de una y otra modalidad utilizan los mismos argumentos para apostar por su jornada favorita. "Favorece a los alumnos y la organización pedagógica", dicen quienes apuestan por la jornada compacta, normalmente el bloque de maestros de Primaria, destinatarios en cierto modo de la medida y a la vez los que están en clase y ven a los chicos. "Es justo al revés", replican los que se oponen, en general profesores universitarios más teóricos y sin la experiencia docente con alumnos de esas edades. Las familias suelen basar su opinión en lo que les favorece, sin entrar en cuestiones pedagógicas.

Argumentos hay a favor de las dos. Aunque ninguno cuenta con excesivas pruebas que respalden su opción, la evidencia científica disponible apunta a que, pedagógicamente, realizar una pausa a la hora de comer para luego retomar las clases es más positiva para los alumnos que, con el cerebro descansado, rinden más a primera hora de la tarde. Con el otro modelo, las últimas horas de clase se hacen muy pesadas, como explica el catedrático Mariano Fernández Enguita.

Muchos estudiosos lamentan que las supuestas bondades de la jornada continua no tienen base alguna. "La organización de los tiempos y los ritmos influye siempre en el aprendizaje. Los niños y las niñas de 3 a 11 años necesitan momentos de cambio y ruptura que les permitan descansar y recuperar la atención. Y no pueden ser excesivamente breves. [Además], en los recreos los alumnos aprenden cosas tan valiosas como en las aulas", resume Elena Martín, catedrática de Psicología Evolutiva de la UAM.

'Maestros vs profesores'

Pero no solo de pedagogía vive el hombre. Sobre la decisión de si mantener la tradicional jornada partida o cambiar a la continua afectan también otros factores, como la conciliación familiar, la oportunidad o incluso los derechos laborales de los profesores.

Entre el cuerpo docente sí existe una defensa a ultranza casi de la jornada continua. Recuerdan los sindicatos sectoriales que nadie habla de trabajar menos horas y señalan la diferencia entre horas de clase, jornada laboral de los maestros y horarios de apertura del centro. Paco García, responsable de Pública de CC OO, explica que el problema es que, con la crisis, muchas consejerías "han abandonado la prestación del servicio post jornada", lo cual obliga a las familias a buscarse la vida.

Para el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Rafael Feito esta posición de los docentes es "un abuso moral de cierto sector del profesorado", que alude a razones científicas inexistentes y cuya opinión acaba influenciando mucho a las familias.

Entre unos y otros, las familias creen que precisamente el debate se ha contaminado porque en lo último en lo que se piensa es en los niños. "La lucha sindical va por un lado, las familias por otro. No digo cuál es más importante, pero habría que ver las necesidades del alumnado y tener un debate tranquilo. El resto ya nos adaptaremos", opina José Luis Pazos, presidente de la confederación estatal de padres CEAPA.

Pazos abre así el otro gran melón, la conciliación. En este asunto sin embargo no hay unanimidad entre los progenitores. García, de CCOO, explica por qué: "Dependiendo del tipo de ciudad o pueblo a las familias les viene mejor uno u otro", admite. "Si por ejemplo los dos miembros de la pareja están empleados, cuesta mucho llevar y traer al niño dos veces al día a la escuela", cita.

Lo ha observado Feito. Por ejemplo en Toledo, "padres y madres funcionarios que viven en urbanizaciones desean llevarse a sus hijos a casa a la salida del trabajo", explica, o las "amas de casa [o padres en el paro] no ven razón alguna para tener que hacer los dos viajes adicionales al colegio que suponen la jornada ordinaria".

En las grandes urbes o para los progenitores que no tienen la opción de salir de trabajar a mediodía, la jornada continua es una fuente de problemas. "Apelar a la conciliación...", se extraña una madre de Madrid. "Si la que no está en casa antes de las 6 soy yo".

Los resultados

En cuanto a resultados escolares, los (pocos) estudios que hay señalan que los alumnos con jornada partida mejoran a los de la continua. Por ejemplo, en Madrid, los centros con jornada matinal obtienen peores resultados (entre medio punto y tres décimas) en las pruebas de evaluación que realiza la comunidad desde hace siete años. En Galicia, un estudio de José Antonio Caride señala que en los centros con jornada continua hay entre un 10% y un 20% más de fracaso escolar. Aunque, con estos estudios, siempre se matiza que no está claro que esta sea la causa: podría ser que estos colegios ya tuvieran peores resultados antes de cambiar el tipo de jornada.

En cualquiera de los casos, el debate está para quedarse. Aunque de momento parece que van ganando los partidarios de la jornada continua (aunque solo sea porque cada vez más centros la adoptan pero ninguno la revierte una vez asumida), en regiones como Euskadi, Cataluña o Aragón, por ejemplo, casi no se da.

La Consejería de Educación extiende el mal llamado bilingüismo a la educación infantil (MRP)

Federación MRP de Madrid nos envía este comunicado;

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid acaba de hacer público su intención de extender el denominado “Programa Bilingüe” al segundo ciclo de educación infantil. Entendemos que esta medida es absolutamente arbitraria y solo puede perjudicar la educación y el desarrollo de los niños y niñas de esta etapa:

● En primer lugar, sigue pendiente de un estudio independiente sobre el funcionamiento del programa y los problemas que está generando en el sistema educativo madrileño desde su implantación en 2004. Mientras dicho estudio no se realice la Consejería de Educación debería de abstenerse de cualquier ampliación del programa.

● La enseñanza en la L1 (primera lengua o materna) del alumno es una recomendación expresa de la UNESCO que plantea que esta constituye el medio natural para que el alumno observe el entorno cultural y se facilite la alfabetización; así como para vincular las experiencias de casa y la escuela.

● El inicio de la enseñanza académica de una lengua extranjera en estas edades supone reducir el tiempo destinado al desarrollo de la primera lengua (el español) que es considerado por los expertos como un requisito para el éxito académico, así como para el posterior aprendizaje de una L2 (segunda lengua). La investigación muestra que las claves para el aprendizaje exitoso de una segunda lengua se asientan en las habilidades y el conocimiento que se tiene de la L1.

● La recomendación de la UNESCO se hace más relevante en el caso de aquellos niños y niñas para quienes la escuela tiene un importante papel de compensación socioeducativa o para aquellos en una situación vulnerable ante el aprendizaje escolar.

● Estas son las razones por la que prácticamente ningún país del mundo comienza este aprendizaje en educación infantil; y, en la mayoría de los casos, posponen su inicio a edades que oscilan entre los 6 y los 9 años, sin que esto limite un excelente dominio de una o más lenguas extranjeras al finalizar la educación obligatoria.

● Si el dominio de lenguas extranjeras es positivo, debería ser accesible a todos los alumnos, no a una minoría y por lo tanto cuidar que el programa implantado sea inclusivo y no selectivo como sucede con el actual. Por otro lado, este dominio no debe limitarse al inglés sino estar inserto en un Plan de Lenguas que dé respuesta al planteamiento de la Comisión Europea de que los ciudadanos europeos dominen al menos dos lenguas del entorno cultural sin prevalencia del inglés, además de la materna.

Federación MRP de Madrid

● Es esencial la realización de proyectos piloto. Los cambios en los sistemas educativos suponen abordar una serie de complejos factores que afectan al conjunto de la comunidad educativa y a la sociedad en general, siendo necesaria una mezcla de prudencia y análisis riguroso para evitar consecuencias imprevistas o no deseadas por la sociedad.

Consideramos que nuevamente se está utilizando a los niños madrileños como “conejillos de indias” de una propuesta que solo tiene por objetivo el rédito electoral y la segregación educativa y social.

Madrid 1 de febrero de 2017

Federación de MRP de Madrid

Acción Educativa

Escuela Abierta

Sierra Norte

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid acaba de hacer público su intención de extender el denominado “Programa Bilingüe” al segundo ciclo de educación infantil. Entendemos que esta medida es absolutamente arbitraria y solo puede perjudicar la educación y el desarrollo de los niños y niñas de esta etapa:

● En primer lugar, sigue pendiente de un estudio independiente sobre el funcionamiento del programa y los problemas que está generando en el sistema educativo madrileño desde su implantación en 2004. Mientras dicho estudio no se realice la Consejería de Educación debería de abstenerse de cualquier ampliación del programa.

● La enseñanza en la L1 (primera lengua o materna) del alumno es una recomendación expresa de la UNESCO que plantea que esta constituye el medio natural para que el alumno observe el entorno cultural y se facilite la alfabetización; así como para vincular las experiencias de casa y la escuela.

● El inicio de la enseñanza académica de una lengua extranjera en estas edades supone reducir el tiempo destinado al desarrollo de la primera lengua (el español) que es considerado por los expertos como un requisito para el éxito académico, así como para el posterior aprendizaje de una L2 (segunda lengua). La investigación muestra que las claves para el aprendizaje exitoso de una segunda lengua se asientan en las habilidades y el conocimiento que se tiene de la L1.

● La recomendación de la UNESCO se hace más relevante en el caso de aquellos niños y niñas para quienes la escuela tiene un importante papel de compensación socioeducativa o para aquellos en una situación vulnerable ante el aprendizaje escolar.

● Estas son las razones por la que prácticamente ningún país del mundo comienza este aprendizaje en educación infantil; y, en la mayoría de los casos, posponen su inicio a edades que oscilan entre los 6 y los 9 años, sin que esto limite un excelente dominio de una o más lenguas extranjeras al finalizar la educación obligatoria.

● Si el dominio de lenguas extranjeras es positivo, debería ser accesible a todos los alumnos, no a una minoría y por lo tanto cuidar que el programa implantado sea inclusivo y no selectivo como sucede con el actual. Por otro lado, este dominio no debe limitarse al inglés sino estar inserto en un Plan de Lenguas que dé respuesta al planteamiento de la Comisión Europea de que los ciudadanos europeos dominen al menos dos lenguas del entorno cultural sin prevalencia del inglés, además de la materna.

Federación MRP de Madrid

● Es esencial la realización de proyectos piloto. Los cambios en los sistemas educativos suponen abordar una serie de complejos factores que afectan al conjunto de la comunidad educativa y a la sociedad en general, siendo necesaria una mezcla de prudencia y análisis riguroso para evitar consecuencias imprevistas o no deseadas por la sociedad.

Consideramos que nuevamente se está utilizando a los niños madrileños como “conejillos de indias” de una propuesta que solo tiene por objetivo el rédito electoral y la segregación educativa y social.

Madrid 1 de febrero de 2017

Federación de MRP de Madrid

Acción Educativa

Escuela Abierta

Sierra Norte

El Bilingüismo (informe del Observatorio por la Educación Pública)

Área de Educación IU nos envía esta información

Contenido del Informe

Introducción [ir]

1 Ni aprendemos inglés ni aprendemos science [ir]

2 Segregación explícita [ir]

3 El coste del bilingüismo [ir]

4 El negocio del bilingüismo [ir]

5 Colonialismo mental [ir]

6 Otra educación bilingüe es posible [ir]

1 Ni aprendemos inglés ni aprendemos science [ir]

2 Segregación explícita [ir]

3 El coste del bilingüismo [ir]

4 El negocio del bilingüismo [ir]

5 Colonialismo mental [ir]

6 Otra educación bilingüe es posible [ir]

Bibliografía [ir]

Introducción

El bilingüismo está de moda. Y nadie se atreve a cuestionarlo. Una cosa es saber hablar, leer y escribir en otro idioma y otra muy diferente es el modelo de bilingüismo que se está implantando en colegios e institutos en todo el Estado.

El “programa bilingüe” es un “sub-currículo escolar” que, en esencia, pretende reforzar el aprendizaje de una lengua extranjera (de forma mayoritaria, el inglés) mediante la impartición de diversas materias en esa lengua extranjera. Comenzó a desarrollarse en el 2005 en la Comunidad de Madrid y se ha extendido por todo el Estado, concentrando cada vez más recursos económicos para desarrollarlo, que se detraen de otros programas educativos, como del de compensación de desigualdades.

Para ser centro bilingüe hay que dar ciertas horas lectivas en el idioma escogido, que habitualmente suele ser en inglés. En Infantil y 1º ciclo de Primaria se hace un primer acercamiento a la lengua extranjera con una hora y media y dos horas semanales de clase respectivamente, impartidas por el profesorado de la lengua extranjera coordinado siempre con el tutor o la tutora del curso. A partir de 3º de Primaria un mínimo del 30% y un máximo del 50% del currículo del alumnado se imparte en la lengua extranjera, concretamente en el Área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural y otra área más. A partir de 5º de Primaria se puede implantar la enseñanza de una segunda Lengua Extranjera con una carga horaria de dos horas semanales.

En ESO se imparten cuatro horas semanales (cinco en 4º ESO) en la lengua extranjera y, al menos, en dos materias, procurando que ocupen como mínimo un 30% del currículo. Para la segunda lengua extranjera la carga lectiva es de tres horas semanales para todos los cursos. Las asignaturas para ser centro “bilingüe” son: educación física, educación artística (que se divide en plástica y música), ciencias sociales y ciencia naturales.

LEE EL INFORME COMPLETO AQUÍ:

jueves, 2 de febrero de 2017

miércoles, 1 de febrero de 2017

Presentación de la ILP de Escolarización Inclusiva en Móstoles

Publicado el 1 feb. 2017 por Voces de Pradillo

Colectivos y asociaciones en defensa de la edcucación pública presentaron en Móstoles su proyecto de Iniciativa Legislativa Popular para la educación inclusiva en la Comunidad de Madrid

Suscribirse a:

Entradas (Atom)